Pembelajaran dari Kasus DS

Sehubungan dengan kasus DS, telah berkembang banyak pendapat. Saya akan menyampaikan beberapa hal singkat untuk menjernihkan sejumlah isu, khususnya secara tidak langsung, dengan menanggapi respons-respons yang ada. Mohon diperlakukan sebagai sebuah Kajian Akademis, dan mohon tautan (links) yang ada turut dibuka agar tulisan ini terpahami dengan utuh.

1) Pada pagi ini, terbit sebuah artikel di Kompas.com, berjudul: “Viral Dedy Susanto, Siapa yang Disebut Psikolog dan Berhak Menerapi?”.

Disebutkan, “Pertama, lulus S1 atau sarjana harus dari Fakultas Psikologi.”

Hal ini perlu diluruskan, sebagai berikut:

Sarjana Psikologi tidak harus dari Fakultas Psikologi. Harap masyarakat dapat membedakan antara program studi (study programme) dan fakultas (faculty). Dalam sebuah fakultas, secara manajerial, bisa terdapat lebih dari satu program studi (prodi). Sarjana Psikologi lulus dari prodi Psikologi, tetapi tidak harus dari Fakultas Psikologi.

Sebagai contoh, Prodi S1/Sarjana Psikologi BINUS berada di dalam Fakultas Humaniora, bukan Fakultas Psikologi. Sejumlah Prodi S1 Psikologi di tanah air berada di dalam Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Budaya, pernah ada yang berada di dalam Fakultas Ilmu Pendidikan.

Semua lulusan prodi S1 Psikologi, apapun Fakultasnya, gelarnya adalah Sarjana Psikologi, yakni gelar sesuai prodinya (Psikologi), bukan gelar sesuai nama Fakultasnya.

2) Dalam artikel yang sama, disebutkan,

“orang-orang dari psikolog klinis yang boleh lebih berhak menerapi seseorang. Terapi dalam arti psikoterapi.”

Atas hal ini, DS mengelak, “Yang boleh buka praktek terapi psikologis adalah psikolog dan psikoterapis lainnya. Psikoterapis lainnya seperti NLP practitioner, Hypnotheraphy practitioner, dll. Di slide setelah ini saya fotokan surat ijin praktek saya sebagai psikoterapis“.

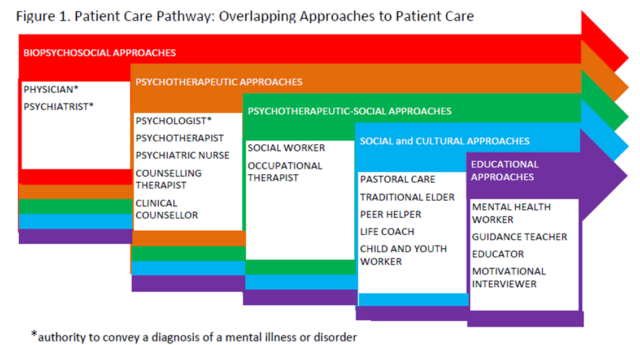

Dalam hal ini, perlu diakui bahwa yang bisa (berwenang) melakukan terapi memang bukan hanya psikolog klinis. Artikel populer berjudul “Mental Health Professionals That Provide Psychotherapy” (Cherry, 2020) menyebutkan bahwa ada 4 (empat) profesi selain profesi psikolog yang dapat melakukan psikoterapi, yakni:

- Psychiatrists (Psikiater),

- Counselors (Konselor berlisensi),

- Social Workers, LCSW (Pekerja sosial berlisensi), dan

- Advanced Psychiatric Nurses (Perawat Jiwa dengan kualifikasi khusus).

Kita sebagai komunitas psikologi selama ini dalam menjelaskan, agaknya terjebak untuk mengadakan pembedaan antara psikolog – dan – ilmuwan psikologi (seperti tampak pada gambar poster di bawah ini). Pembedaan ini di samping tergesa-gesa, atau tidak mengenai sasaran masalah (saya uraikan di bawah ini), juga berpotensi menimbulkan distrust yang tidak perlu terhadap komunitas psikologi yang “bukan psikolog”. Poster yang a-kontekstual (tidak menjelaskan konteks perlunya membedakan “psikolog atau bukan”) ini dapat menjadi tendensius dengan pemunculan kesan seolah-olah Ilmuwan Psikologi tidak mampu meregulasi dirinya dan dapat/ingin “mengecoh” masyarakat. Padahal, tidak ada korelasi antara malpraktik dengan profesinya. Baik psikolog maupun ilmuwan psikologi; keduanya sama-sama berpeluang untuk melakukan malpraktik profesi. Poster ini juga menyatakan Psikolog sebagai yang ahli dalam bidang psikologi (Apakah jika demikian, selain psikolog, tidak ada bagian dari komunitas psikologi yang ahli dalam bidang psikologi?).

Poster ini juga melupakan bahwa seluruh komunitas psikologi – di dalamnya termasuk Ilmuwan Psikologi – saat ini masih terus memperjuangkan keberlangsungan (sustainability) Program S2/Magister Profesi Psikologi, karena sejak tahun 2017, Program Profesi di Indonesia – berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi – tidak lagi memuat Program Magister Profesi Psikologi (Program ini telah hilang eksistensi dari nomenklatur Kementerian Pendidikan Tinggi RI). Psikolog memang disebutkan dalam nomenklatur Program Spesialis, namun belum ada pendidikan psikologi spesialis (setara Psy.D. di Amerika) yang diselenggarakan di Indonesia (yang artinya: Saat ini, tidak ada psikolog di Indonesia, jika mematuhi nomenklatur Pemerintah tersebut; kecuali mereka yang studi & mengambil gelar Psy.D. di luar negeri dan disetarakan sebagai Psikolog).

Mengapa Magister Psikologi Profesi tidak lagi dikenal dalam daftar program studi yang diterbitkan oleh Kemendikbud (d/h. Kemenristekdikti)? Hal ini dapat kita temukan jawabnya dengan membandingkan terhadap komentar Dikti mengenai program serupa, yakni Magister Advokat. Penilaian resmi dari Dikti adalah bahwa Magister Advokat tidaklah dimungkinkan secara epistemologis. Sebagai implikasi dari kebijakan pemerintah, LPDP pun tidak lagi memprioritaskan beasiswa Magister Profesi, baik Magister Profesi Akuntansi maupun Magister Profesi Psikologi. Dengan demikian, keberadaan Magister Psikologi Profesi juga sulit atau tidak mungkin dipertahankan, meskipun Ibu Desy Ratnasari, M.Psi. selaku pengusul Rancangan Undang Undang Profesi Psikologi (sekarang: RUU Praktik Psikologi) menandaskan bahwa telah ditandatangani oleh organisasi profesi di ASEAN (ARUPS / ASEAN Regional Union of Psychological Societies) kesepakatan tentang standar Pendidikan untuk menjadi Psikolog dalam Mutual Recognition Professional Qualification (MRPQ) untuk mobiltas antar Psikolog di ASEAN. Kendati demikian, (1) Saya tidak menemukan eksistensi situs web resmi ARUPS (yang ada adalah ARUPS Congress), lebih-lebih dokumen otentik MRPQ yang diklaim menetapkan bahwa Pendidikan Psikolog Profesi wajib dalam jenjang Magister/S2. Saya hanya menemukan kilasan beritanya di buletin IUPSYS; (2) Sebagaimana dinyatakan oleh Dr. Ayu Dwi Nindyati, bahwa MRPQ for ARUPS Member Countries (Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia) did not replace national standard of each country but to harmonize the standard. MRPQ sesungguhnya tidaklah menggantikan standar nasional yang ditetapkan oleh Kementerian yang berwenang mengurus ihwal pendidikan akademik dan profesi di Indonesia.

Oleh karena itu, dalam situasi dinamis seperti sekarang ini, menurut hemat saya, sudah saatnya kita bersinergi, dan bukan saling menyangkal – dalam bahasa filsafat: menegasikan satu sama lain (to negate one another) – dengan ungkapan-ungkapan seperti “bukan psikolog” atau pun “bukan ilmuwan psikologi”. Dalam artikel saya sebelumnya, PSIKOLOG AKADEMIK, PSIKOLOG TERAPAN, PSIKOLOG PROFESIONAL: APAKAH ADA BEDANYA?, saya menjelaskan sebuah usulan sinergistik dan inklusif bahwa beberapa jenis Ilmuwan Psikologi yang disebutkan dalam poster tersebut hakikatnya adalah Psikolog (Ahli dalam bidang Psikologi) juga, yaitu Psikolog Akademik.

By the way, dari sisi positifnya (on the bright side), dengan pengeliminasian Program Magister Profesi Psikologi dan pengadaan Program Spesialis Psikologi di dalam nomenklatur Kementerian, sementara ini kita boleh menyikapinya dengan menganggap bahwa Kementerian Pendidikan Tinggi (sekarang: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) lebih ingin lagi (bahkan, barangkali, lebih besar keinginannya daripada komunitas psikologi sendiri) untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menerima layanan praktik psikolog, dan menanti sambutan baik dari asosiasi penyelenggara pendidikan tinggi psikologi serta organisasi profesi psikologi di Indonesia untuk mendirikan program pendidikan spesialisasi psikologi di Indonesia. Guna mengklarifikasikan hal ini, ada baiknya kita tidak sendiri; melainkan baik juga untuk berkonsultasi dengan unsur Pemerintah, yakni Dewan Pendidikan Tinggi yang menangani pohon ilmu di Indonesia.

Isu yang krusial dari kasus DS sesungguhnya adalah membedakan antara psikolog yang melakukan terapi – dan – profesi lain yang juga melakukan terapi. Saya kira kita perlu komprehensif dalam memberikan jawaban, dan perlu lintas asosiasi/ikatan minat dalam himpunan psikologi untuk membahasnya. Sebab, bila tidak, akan menambah kebingungan masyarakat. Masyarakat penting sekali mengetahui siapa-siapa (profesi apa) saja yang berhak melakukan terapi psikologis, serta jenis/tipe layanan (sesuai lisensi/sertifikasi profesi) dan sampai sejauh mana kewenangan profesi tersebut, agar memiliki sense of protection & security (merasa terlindungi ketika menggunakan layanan). Kita tidak tepat mengklaim diri satu-satunya profesi yang berwenang (atau: “lebih berhak”) melakukan terapi psikologis. Karena “di luar sana”, memang ada profesi yang memiliki wewenang dan mereka punya landasan juga.

Menukik lebih mendasar lagi, hal terkait sudah pernah saya ingatkan pada satu dasawarsa yang lampau, dalam sebuah artikel berjudul Rethinking Praktik Psikologi (Memikirkan kembali apa artinya “praktik psikologi”) yang terbit di Majalah Psikologi Plus Vol IV No 2, Agustus 2009. Saya pun telah memberikan proposal (usulan, BUKAN/BELUM ketentuan resmi) untuk membedakan antara “praktik psikologi/praktik psikologis” dan “praktik psikolog” – serta siapa saja yang berpotensi melakukan kedua jenis praktik tersebut. Posisi rekomendasi saya adalah: Praktik psikolog adalah sebagian dari semesta praktik psikologi/psikologis. “Sebagian” di sini maksudnya bukan 50% (a half) atau separuh bagian, melainkan: bagian (a part of). Jelasnya, praktik psikologi/praktik psikologis tidak hanya dapat dilakukan oleh psikolog. Pun tidak semua praktik psikologi perlu dilakukan oleh psikolog. Praktik psikologi/praktik psikologis hendaknya terdesentralisasikan, bukan terpusat pada satu profesi saja; karena, kita ingat sebuah adagium: Bukankah “Di mana ada manusia, di situ psikologi berperan“? Kalau kita mengamini adagium ini, maka sebagai konsekuensi logisnya: praktik psikologi/praktik psikologis itu ada di mana-mana, sepanjang ada manusia. Apabila kita mengatakan bahwa “Praktik psikologi/praktik psikologis hanya dapat dilakukan oleh psikolog”, maka kita mengingkari adagium tersebut. Yang dibatasi harus dilakukan oleh psikolog adalah praktik psikolog (psychologist practice), bukan praktik psikologis (psychological practice). Penjelasan lebih lanjut, dapat merujuk pada Rethinking Praktik Psikologi.

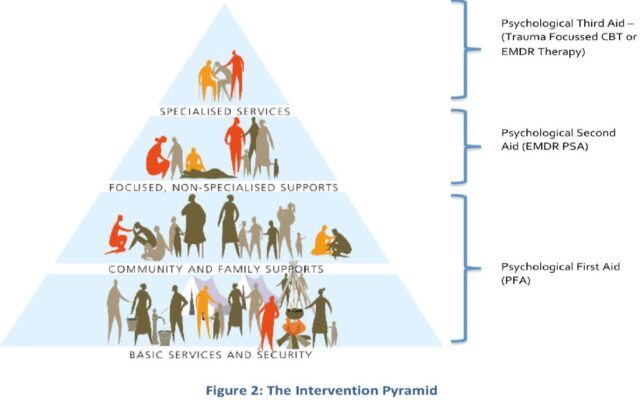

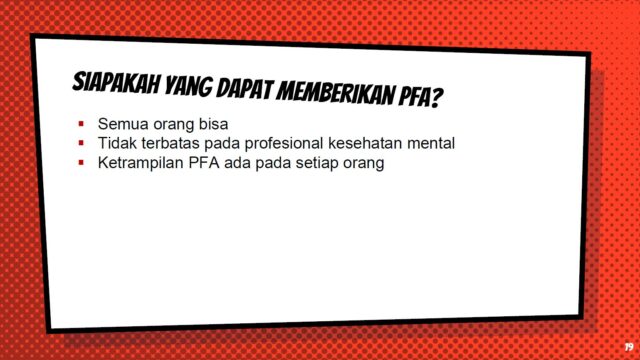

Sebagai bandingan, baca juga Preface dari buku Where There is No Psychiatrist (Vikram Patel, 2018). Saya hadir dalam peluncuran edisi perdana dari buku tersebut pada tahun 2007, bersamaan dengan peluncuran Jurnal Ataraxis: The Indonesian Journal of Mental Health (di mana saya ditunjuk sebagai Associate Editor jurnal ini oleh penggagasnya, dr. G. Pandu Setiawan, Sp.K.J.): Dalam bahasa Indonesia, judul buku ini adalah Ketika Tidak Ada Psikiater. Bayangkan juga: Ketika Tidak Ada Psikolog, bagaimana praktik psikologi/praktik psikologis perlu terus berlangsung. Jika pun kita berandai-andai praktik psikologi “disempitkan” menjadi “psikotes”, dokumen Pengelompokan Tes Psikologi berdasarkan Kategorinya dari Asosiasi Psikometrika Indonesia menunjukkan bahwa ada sejumlah tes psikologi yang dapat diadministrasikan, diskor, sampai dengan ditafsirkan (diinterpretasikan) oleh seorang S1/Sarjana Psikologi (tidak harus Psikolog). Yang membuat/membangun alat ukur atau tes, ahli psikometri (psychometrician), tidak perlu berlatarbelakangkan pendidikan klinisi, sementara alat-alat tes yang dihasilkannya akan digunakan oleh profesi psikolog. Bandingkan juga dengan materi pelatihan Psychological First Aid (PFA) dari Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah DKI Jakarta (Himpsi Jaya) yang diterima BINUSIAN pada Desember 2018. Disebutkan dalam salindia the Intervention Pyramid bahwa praktik Pertolongan Pertama Psikologis (PFA) dapat diberikan oleh orang awam (lay person), tidak terbatas pada profesi kesehatan mental. Ini adalah sebuah contoh yang baik tentang redefinisi dan desentralisasi praktik psikologi/praktik psikologis.

Satu tahun setelah artikel saya itu terbit, pada bulan Oktober 2010, seorang dokter senior sekaligus Pakar Hukum Kesehatan Nasional, dr. Sofwan Dahlan, Sp.F.(K.), menulis bahwa praktik kedokteran itu berbeda dari praktik dokter. Catatannya saya sertakan di dalam bagian akhir dari artikel dari tautan Scribd itu.

Sumber gambar: https://miro.medium.com/max/1133/1*S1j_LK2gK5mJtaT5CsFO_w.png .

Tidak semua, akan tetapi beberapa dari profesi ini dapat memiliki kewenangan untuk melakukan terapi psikologis.

3) DS dalam Instagramnya menyatakan,

“Saya tidak pernah mengatakan diri saya psikolog baik di ig maupun di youtube. Di bio ig saya Doktor Psikologi yang artinya gelar S3 Psikologi. Apakah salah saya mencantumkan itu?”

Dalam konteks pencantuman “Doktor Psikologi” ini, secara hukum (legal), DS memang tidak salah, karena nyatanya ia memang telah lulus pendidikan dan memperoleh ijazah S3 Ilmu Psikologi. Namun secara etis, ada masalah. DS dalam poin (2) di atas mengklaim diri melakukan terapi psikologis atas dasar lisensinya sebagai psikoterapis. Artinya, “core business” dari kegiatan DS dilakukan atas dasar lisensi tersebut, bukan atas dasar pendidikannya sebagai Doktor Psikologi. Maka: secara etis, DS hendaknya tidak menaruh teks “Doktor Psikologi” di bio IG-nya di bagian TERDEPAN, seperti ini: “Doktor Psikologi. Trainer motivasi berbasis terapi psikologis, detox kesedihan terpendam dari masa lalu.” Hal ini sangat potensial untuk menimbulkan “salah baca” oleh masyarakat, yaitu tergesa-gesa (bahkan cukup otomatis) mengasosiasikan (menghubungkan) “Doktor Psikologi” dengan “Trainer motivasi berbasis terapi psikologis”. Sekali lagi, ini adalah persoalan etis.

Ada persoalan etis dari pencantuman rentetan kedua kalimat ini.

4) Dalam kutipan berita Kompas, terdapat pula kalimat demikian,

“Nah, seorang dengan gelar doktor psikologi atau lulusan S3 psikologi dapat disebut psikolog asalkan dia juga lulus dari sarjana dan magister profesi psikologi. Jika tidak, dia hanya disebut doktor psikologi atau ilmuwan psikologi.”

Penggunaan kata ‘hanya … ilmuwan‘ di sini sangat problematik. Menjadi seorang ilmuwan psikologi tidaklah semudah itu. Ada kualifikasinya; salah satunya dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Hal ini berlaku tidak hanya untuk ilmuwan psikologi. Meskipun secara formal (de jure), lulus S1 Psikologi disebut Ilmuwan Psikologi; menjadi ilmuwan bidang apapun (de facto) tidaklah sesederhana itu.

Sesungguhnya Lulus S3 Psikologi, secara substantif, pun belum tentu ilmuwan psikologi. Mengapa? Saya kupas tuntas proposal (usulan) saya di dalam artikel ini: “PSIKOLOG AKADEMIK, PSIKOLOG TERAPAN, PSIKOLOG PROFESIONAL: APAKAH ADA BEDANYA?” . Saya pun agak berhati-hati dalam menyebut Sarjana Psikologi sebagai ilmuwan, dan saya lebih menyebutnya sebagai “Analis Psikologi”.

Kondisi yang diberitakan dalam Kompas tsb tidak menguntungkan untuk perkembangan sains psikologi kita di Indonesia. Padahal salah satu sumber profesi – di samping praktik – adalah sains. Sehubungan dengan rangkaian pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Profesi Psikologi, saya berpendapat bahwa: Oleh karena benak masyarakat sudah terlanjur tertanam tentang division/pembagian/kategorisasi “psikolog & ilmuwan psikologi” selama bertahun-tahun (yang tidak akurat juga), sebenarnya Himpsi dalam hal ini Pengurus Pusat atau Asosiasi/Ikatan yang relevan perlu juga memiliki langkah afirmatif (menyusun naskah, paparan khusus dsb) untuk penyeimbangan wacana, untuk membuka seluas-luasnya kemungkinan penyatuan: Ilmuwan Psikologi (yang substantif) adalah Psikolog juga, namun sebutannya adalah Psikolog Akademik (contohnya adalah: Psikolog Sosial).

Jalur untuk menjadi Psikolog Sosial menurut

American Psychological Association (APA).

APA menyebut Psikolog Sosial (social psychologist), bukan Ilmuwan Psikologi Sosial (social psychology scientist).

Seperti yang saya sampaikan di atas, menjadi ilmuwan (scientist) ada jalur dan marwahnya sendiri.

Akhirul kalam, saya membuka diri atas segenap tanggapan atau komentar atas artikel ini. Silakan teman-teman pembaca menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini.

- Simak juga catatan kaki dari artikel ini: Psikolog Akademik: Bagaimana Sebutan Ini Digunakan Dalam Komunitas Psikologi Dunia?

Penulis: Dr. Juneman Abraham

Comments :