Komentar Penutup mengenai RUU Profesi Psikologi

Sampai hari ini, saya telah menyampaikan sejumlah masukan terhadap RUU Profesi Psikologi, sebagai berikut:

- Naskah Akademik RUU Psikologi: Sejumlah Masukan

- Psikolog Akademik, Psikolog Terapan, Psikolog Profesional: Apakah Ada Bedanya?

- Psikolog Akademik: Bagaimana Sebutan Ini Digunakan Dalam Komunitas Psikologi Dunia?

- Pembelajaran dari Kasus DS

- RUU Praktik Psikologi: Mengapa HIMPSI merupakan Organisasi Profesi?

- RUU Praktik Psikologi: Istilah ‘Praktisi Psikologi’ tidak memadai

- Psikolog Asing dalam RUU Praktik Psikologi

- Organisasi Profesi yang Tunggal Sekaligus Jamak

- Tim Penyempurnaan Naskah Akademik RUU Praktik Psikologi

- Proses RUU Psikologi bersama Legislator PDI Perjuangan

- Rekognisi Pembelajaran Lampau: Penerapan untuk Profesi Psikologi

- Harmonisasi RUU Praktik Psikologi dengan Perundang-undangan yang Mengatur 5 Jabatan PNS (Asesor SDM Aparatur, Psikolog Klinis, Konselor Adiksi, Asisten Konselor Adiksi, Terapis Wicara)

Salah satu pokok pikiran dari seluruh artikel tersebut adalah perlu adanya kategori 3 (tiga) tipe Psikolog, yakni:

- Psikolog Akademik,

- Psikolog Profesional (hingga saat ini, definisi kita tentang “Psikolog” terbatas pada 1 tipe ini saja),

- Psikolog Terapan,

khususnya untuk dapat dikenakan (dapat diberikan lisensi sebagai Psikolog) kepada mereka yang setia dalam bidang ilmu psikologi serta berprofesi melayani klien atau masyarakat berdasarkan keahlian dalam bidang itu. Pengertian “setia” di sini, menurut hemat saya, adalah: menempuh pendidikan linear (minimal S1 Psikologi dan S2 Psikologi) dan berkarier dalam bidang Psikologi (misalnya menjadi Dosen/Peneliti Psikologi dengan jenjang akademik minimal Lektor/Penata atau Peneliti Madya – untuk Psikolog Akademik, atau menjadi Praktisi Psikologi di Perusahaan/LSM/lingkungan lainnya dalam sejumlah tahun tertentu dan/atau menduduki posisi kontributif-strategis-signifikan di dalamnya – untuk Psikolog Terapan) dan – sejauh diperlukan – lulus Sertifikasi LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) Psikologi Indonesia. Dengan demikian, fokus saya dalam Diskusi RUU Profesi Psikologi ini memang ada pada sebuah pertanyaan di tingkat hulu dan bersifat eksistensial, yakni “Siapakah Psikolog?“.

Profesi Psikolog Terapan ada di negara bagian Virginia

Baca juga: How do I become a psychologist in Virginia?

Walaupun wajib Psy.D./Ph.D., menjadi Psikolog di negara bagian Virginia tidak memiliki konotasi klinis.

Psikolog adalah alumnus program Science atau pun Arts.

Pada pagi hari kemarin, saya membaca berita “Profesi Psikologi Sering Disalahgunakan, HIMPSI Berharap RUU Profesi Psikologi Disahkan“.

Barangkali, saya adalah segelintir orang yang kurang bergembira dengan isi berita tersebut, khususnya pada kalimat ini:

“Banyak yang baru selesai sarjana psikologi sudah buka praktek, modusnya mereka bocorkan soal dan mengajari cara mengisi tes psikologi seperti pada orang yang ingin ikut tes CPNS atau BUMN,” ujarnya.

Kekuranggembiraan saya itu berdasar atas alasan ini:

Pertama, kata “Banyak”, di samping tidak ada pengukurnya, juga tidak ada datanya: Tidak ada data statistik yang dapat ditemukan dalam situs web resmi Himpunan Psikologi Indonesia maupun Ikatan Psikolog Klinis Indonesia mengenai pernyataan publik tersebut.

Sepanjang saya mengikuti dunia profesi psikologi di Indonesia, saya hanya menemukan satu pernyataan otentik mengenai dugaan malpraktik profesi psikologi, yakni Fake BPS Level A and B Psychometric Assessment Training Offered in Indonesia. Itu pun :

(a) Tidak ada kelanjutan mengenai status etiknya, dan kita patut memegang praduga baik;

(b) Pada waktu itu, pihak yang disebut dalam pernyataan itu berstatus sebagai mahasiswa Magister Psikologi Profesi (S2), bukan semata-mata S1/Sarjana Psikologi “yang baru lulus”;

(c) Bukan dinyatakan oleh Himpunan Psikologi Indonesia, sebagai satu-satunya organisasi profesi psikologi di Indonesia, melainkan oleh pihak dari luar Indonesia; meskipun, sebagaimana tampak dalam isi dokumen tersebut, Indonesian Psychological Association (HIMPSI) sudah dimintakan tanggapannya.

Kedua, mengapa kita menjadi seperti “mengkambinghitamkan” (scapegoating) S1/Sarjana Psikologi? Padahal, seperti saya sampaikan dalam tulisan sebelumnya, tidak ada korelasi antara pendidikan/profesi dengan pelanggaran; baik “ilmuwan” maupun “psikolog” sama-sama berpeluang melakukan pelanggaran etika atau pun hukum.

Berikut ini adalah contoh-contoh indikasi yang saya kumpulkan guna menyokongnya:

- Dugaan Pelanggaran Kode Etik (2013): Diduga Langgar Kode Etik, Psikolog Digugat ke PN Jaksel. Sherly Solihin adalah seorang S3/Doktor Profesi Psikologi (Psy.D.).

- Dugaan Pelanggaran Kode Etik (2016): Otto Nyatakan Saksi Ahli Psikologi Langgar Kode Etik. Dewi Taviana adalah seorang S1/Sarjana Psikologi.

- Kasus/Perkara Hukum (2014): Unika Atmajaya Gugat Balik Praktisi Psikologi. Yon Nofiar adalah seorang Psikolog, bukan hanya S1 Psikologi.

- Dugaan Pelanggaran Kepatutan (2007): Tes Calon Anggota KPU, Sarlito & Rekan Patut Digugat. Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono adalah seorang Psikolog dan Guru Besar.

- Perselisihan paham mengenai perlunya informed consent dalam menelaah psikologi Calon Presiden (2009): Psikoanalisa Capres

- Kasus Kursus Psikotes (2008): Sukses dalam Psikotes Lewat Kursus ?? . Gerbang Psikologi & Studi (GPS) adalah sebuah lembaga, bukan perorangan Sarjana Psikologi.

- Kasus Tes Sidik Jari untuk mengukur kepribadian (2011): Sidik Jari. Priadi adalah seorang sarjana dan magister non-psikologi.

- Gugatan terhadap Survei Psikologi Politik (2019): Hamdi Muluk Jawab Husin Yazid soal Ahoker dan Disinyalir Dukung Jokowi. Prof. Dr. Hamdi Muluk adalah seorang Psikolog (kurikulum Drs./Dra.) dan Guru Besar Program Doktor Psikologi.

- Kasus Pernyataan Publik terkait Riset Neuropsikologi (2020): Menuju Semangat Penelitian yang “Sehat” dan Bertanggung Jawab. Ihshan Gumilar yang diperkarakan oleh penulis adalah seorang S1 Psikologi dan S2/Magister dalam bidang Human Development.

- Kasus Hukum Dugaan Pencermaran Nama Baik (2018). Dilaporkan oleh Chandri, Reza Indragiri akan Kooperatif. Reza Indragiri yang diperkarakan adalah seorang S1 Psikologi dan S2/Magister Kriminologi (M.Crim.).

Tentu saja, kita mafhum bahwa tidak semua pelanggaran atau potensi pelanggaran kode etik profesi psikologi muncul dalam pemberitaan (“fenomena gunung es”) atau menjadi public interest. Akan tetapi, klaim “Banyak” sebagai sebuah pernyataan publik memerlukan dasar empris atau ilmiah, setidaknya dalam bentuk statistik atau pun deskripsi anonim (tanpa perlu menyebutkan nama, apabila mesti demikian).

Dari kasus-kasus di atas – yang muncul ke permukaan publik, hanya satu kasus yang subjeknya adalah S1/Sarjana Psikologi. Itu pun tidak disertai dengan Keputusan Majelis Psikologi mengenai Status Etiknya, sehingga hanya Asas Praduga Tak Bersalah yang dapat kita anut. Sejumlah kasus terkait dengan keilmiahan sebuah tindakan serta pernyataan publik terkait riset, menegaskan perlunya profesi Psikolog Akademik ditegakkan – sejalan dengan Undang Undang yang baru diterbitkan, UU SisnasIptek (Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), yang meminta agar “kebijakan pembangunan yang dijalankan dapat dipertanggungjawabkan secara moral, etika, dan keilmuan“:

Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan wajib digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional

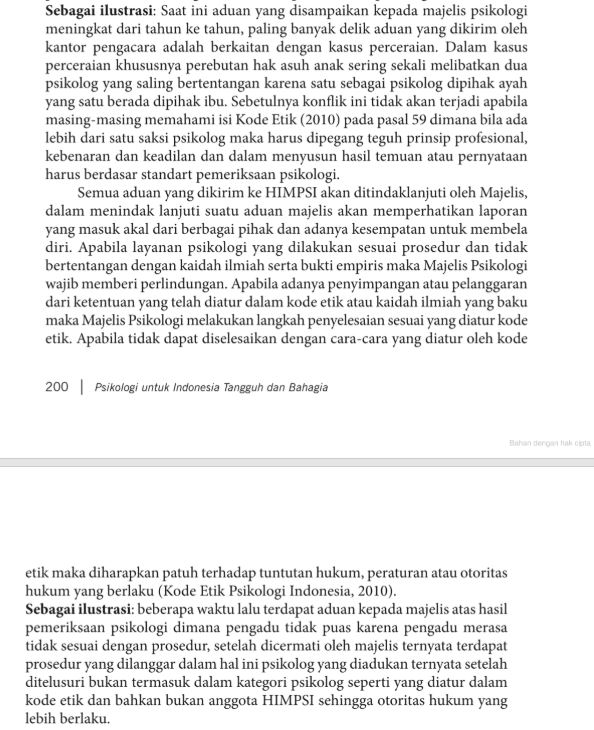

Jika pun para S1/Sarjana Psikologi yang dipersoalkan bukan anggota Himpsi (sehingga tidak dapat dijangkau / diperiksa / dibina / ditindak oleh Himpsi), setidaknya perlu ada pangkalan data (database) atau repositori kasus yang dikelola dan dimiliki oleh Himpsi – yang turut mencakup kasus-kasus dugaan pelanggaran kode etik “yang tak terjangkau oleh tangan Himpsi” (Rangkuman report-nya didaringkan dalam situs web resmi Himpsi dan/atau IPK Indonesia) – yang dapat ditunjuk menjadi dasar dari pernyataan publik. Informasi yang saya peroleh dari buku berikut ini (Ramdhani, Wimbarti, & Susetyo; Eds., 2018) menunjukkan bahwa bukan S1/Sarjana Psikologi yang banyak diadukan atas dugaan pelanggaran etika profesi psikologi, melainkan Profesi Psikolog sendiri.

Sumber: Psikologi Untuk Indonesia Tangguh dan Bahagia (2018)

Saya pun telah mengusulkan agar setiap Asosiasi/Ikatan Minat Himpsi secara periodik menghadirkan artikel-artikel edukatif pada situs web resmi Himpsi yang menyampaikan pendapat berdasarkan keahlian, mengenai pseudosains psikologi, potensi pelanggaran kode etik psikologi, serta pendidikan bagi publik untuk memilah dan memilih praktik psikologi yang baik. Akan tetapi, sampai hari ini, hal ini belum menjadi kenyataan. Saya kira, sebagai sebuah sistem, jika kita berandai-andai, kalaulah benar pernyataan bahwa “Banyak yang baru selesai sarjana psikologi” merupakan para pelaku malpraktik profesi psikologi, maka kita perlu merefleksikan bersama-sama: ada apakah dengan pendidikan psikologi kita, apakah sudah linked and matched dengan situasi atau kebutuhan praktik profesi psikologi di lapangan, ada apakah dengan kita sebagai pengajarnya, ada apakah dengan pemahaman etis psikologi kita, dan apakah hanya hukum yang mampu menjawab sejumlah pertanyaan tersebut.

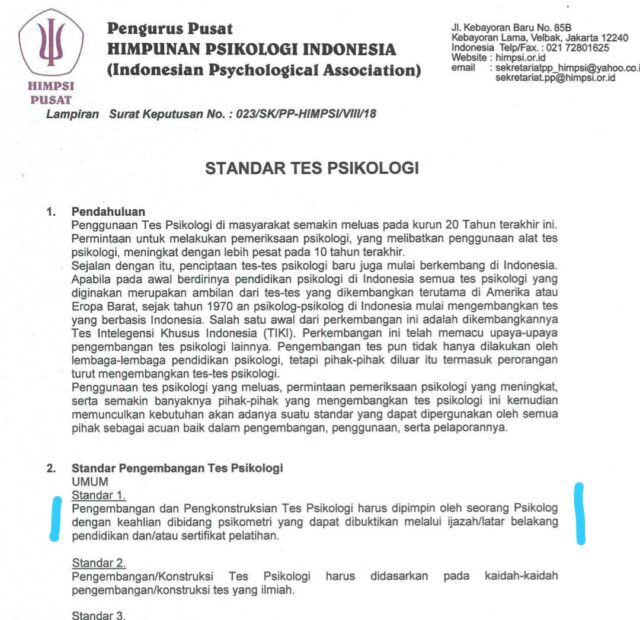

Di samping itu, ada sebuah pertanyaan abadi dalam dunia psikologi Indonesia, yakni: “Bicara soal tes, apakah kita sendiri sebagai psikolog mengantongi ijin dari pembuatnya? (RK)” Hal ini dapat kita pahami, misalnya, dengan mencoba melakukan introspeksi: Dari sejumlah alat tes psikologi, apakah kita mengetahui persis siapa konstruktor (pembuatnya) dan apakah kita mampu memposisikan diri sebagai teladan dengan memperlihatkan kepemilikan izin penggunaan, yang diterbitkan oleh pembuatnya dan/atau kuasa atau ahli warisnya?

Lebih lanjut, apakah tidak janggal apabila nantinya Undang Undang mengukuhkan ketentuan sebagaimana terterta dalam Surat Keputusan No. 023/SK/PP-HIMPSI/VIII/2018 bahwa “Pengembangan dan pengkonstruksian Tes Psikologi harus dipimpin oleh seorang Psikolog (dalam pengertian Psikolog Profesi) dengan keahlian di bidang psikometri yang dapat dibuktikan melalui ijazah/latar belakang pendidikan dan/atau sertifikat pelatihan”? Sementara itu, kita mengerti melalui JP3I (Jurnal Pengukuran Psikologi Dan Pendidikan Indonesia) bahwa konstruksi dan pengembangan tes psikologi jelas tidak harus dipimpin dan/atau dilakukan oleh seorang Psikolog Profesi, melainkan justru lebih banyak dalam pengalaman nyata di lapangan dipimpin dan/atau dilaksanakan oleh ahli psikologi sains dan oleh ahli evaluasi pendidikan.

Akhirul kalam, berikut ini adalah catatan saya terhadap Catatan Rapat Baleg DPR RI dalam rangka Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Profesi Psikologi (isinya saya turut lampirkan setelah tulisan ini):

- Disebutkan dalam Rapat Baleg DPR RI pada poin (II.7) Malpraktik Psikologi di Indonesia, bahwa: “Memberikan diagnosis psikologi tanpa melakukan pemeriksaan secara langsung akan berdampak pada penilaian yang salah dan mempengaruhi proses peradilan”.

Dengan demikian, diagnosis kepribadian dengan “metode peneropongan jarak jauh” berisiko untuk dikategorikan sebagai Malpraktik Psikologi. Lebih lanjut, apakah dengan UU Profesi Psikologi nantinya, yang berhak untuk memberikan kesaksian/keterangan ahli adalah hanya Psikolog yang didefinisikan dalam RUU ini, yakni “Profesi Psikologi …. dilakukan oleh psikolog [dan] Psikolog adalah …. yang mempunyai gelar profesi …., dan Surat Ijin Praktek.”? Padahal, sebagaimana disebutkan oleh ahli hukum pidana, Tri Jata Ayu Pramesti:

“Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat maka tidak terbatas banyaknya keahlian yang dapat memberikan keterangan sehingga pengungkapan perkara akan semakin terang, terutama menyangkut tindak pidana korupsi. Seorang ahli umumnya mempunyai keahlian khusus di bidangnya baik formal maupun informal karena itu tidak perlu ditentukan adanya pendidikan formal, sepanjang sudah diakui tentang keahliannya. Hakimlah yang menentukan seorang itu sebagai ahli atau bukan melalui pertimbangan hukumnya.”

Saya menggarisbawahi pernyataan Ibu Tri Jata Ayu Pramesti, pada titik tekan “dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat maka tidak terbatas banyaknya keahlian”. Perlu kita akui bahwa semakin banyak metode-metode diagnosis kepribadian, dan sebagainya, yang relatif baru non-Psikodiagnostik, yang dapat dilakukan oleh Psikolog Akademik dan Psikolog Terapan – yang akan kurang/tidak terpahami apabila dikenai parameter metode diagnosis psikologi individual-tradisional.

Ketidakakuratan penggolongan Malpraktik jelas serius berpotensi menghambat perkembangan ilmu dan praktik psikologi, apalagi jika dibatasi dengan Undang Undang. Dr. Bagus Takwin dan Ninik L. Karim, misalnya, pernah dipertanyakan di Ruang Bintang Fakultas Psikologi UI, “mengapa para peneliti tidak melakukan inform consent kepada orang-orang yang diteliti” pada saat mereka melakukan diagnosis kepribadian “Mencermati Kepribadian Capres dari Berbagai Penjuru”. Apakah segenap metode psikologi yang mengalami kemajuan seiring perkembangan pesat teknologi, sudah mampu diakomodasikan oleh RUU Profesi Psikologi? Berbicara tentang Revolusi Industri 4.0, yang sering kita dengung-dengungkan dalam berbagai kesempatan, kiranya kita wajib mengantisipasi dampaknya terhadap metodologi psikologi. Saya menyebutnya sebagai satu dari empat permasalahan Psikokiber, yakni “Bagaimana kita mengetahui dan menanggapi pengaruh gagasan kibernetika terhadap psikologi?”.

Kami (J. Abraham, T. Prayoga, & B. Takwin, 2018) pun pernah menulis “Political Psychology of Indonesian Political Figure: A Case Study of a Political Entrepreneur Who is Not Hesitant in Paving a New Way“; apakah kami juga diwajibkan untuk memperoleh persetujuan terinformasi (informed consent) dari Bapak Surya Paloh yang kami teliti?

- Disebutkan dalam Rapat Baleg DPR RI bahwa: Tenaga profesi psikologi di Indonesia diperkirakan berjumlah 25.000 orang, dan yang memiliki sertifikat dengan sebutan psikolog berjumlah 10.116 dan sisanya mempunyai surat ijin profesi psikolog sebanyak 9.232 orang.” Sebanyak 1.425 orang adalah Psikolog Klinis (dan yang terverifikasi adalah 717 orang).

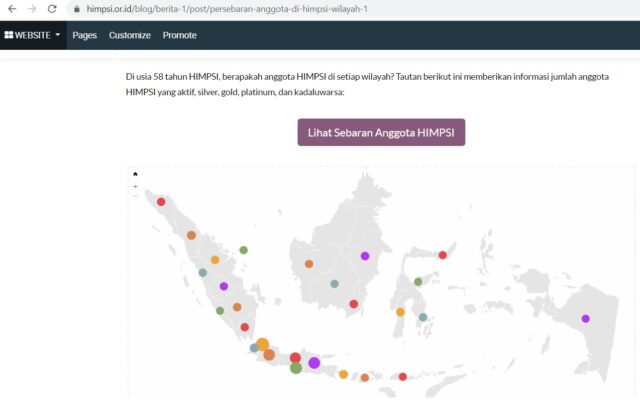

Informasi yang dapat saya tambahkan adalah bahwa Anggota Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) yang terdaftar secara resmi dalam Sistem Informasi Keanggotaan (SIK) Himpsi – termasuk yang keanggotaannya kadaluwarsa – adalah (hitungan saya pada 27 Februari 2020 berdasarkan Dashboard SIK HIMPSI) 7.978 (tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) orang, dan terpusat di Pulau Jawa (6.058 orang) dan Pulau Sumatera (961 orang). Sisanya (959 orang) berada di luar Pulau Jawa dan Sumatera (berdasarkan Kartu Tanda Penduduknya).

Sumber: Persebaran Anggota di HIMPSI Wilayah

Dengan demikian

(A) Terdapat kesenjangan dalam data/pendataan. Bagaimana mungkin jumlah Psikolog Profesi bersurat izin (yang disebutkan dalam Rapat Baleg DPR RI) lebih besar daripada jumlah anggota HIMPSI (padahal jumlah anggota HIMPSI seyogianya mencakup baik Psikolog Profesi maupun bukan Psikolog Profesi)?

(B) Sebagian besar Anggota HIMPSI berada di Pulau Jawa, dengan rasio/perbandingan antara Jawa dan Luar Jawa adalah: 6.058 berbanding 1.920, atau 3,2 berbanding 1. Lebih detail lagi dalam memaknai data, perbandingan antara Sumatera & Jawa dan Luar Jawa & Sumatera adalah 7.019 berbanding 959, atau 7,3 berbanding 1.

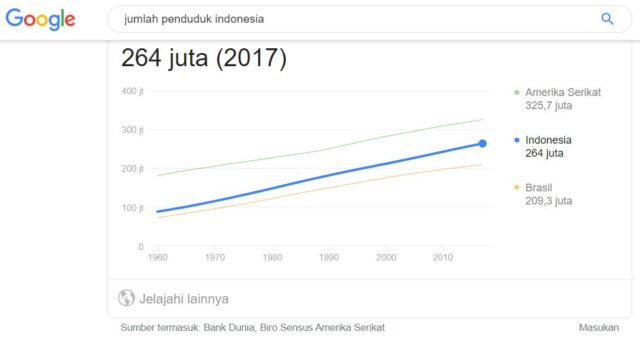

(C) Dengan demikian, pertanyaannya menjadi: Bagaimanakah mungkin (baca juga: Untuk apakah) sebuah RUU mengatur Profesi Psikologi yang didefinisikan secara terbatas dan yang mayoritasnya berada di Pulau Jawa dan Sumatera? Apalagi, jika dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang mencapai 260-an juta jiwa. Rasio/perbandingan Psikolog Profesi yang sah dengan jumlah Penduduk Indonesia adalah 9.232 berbanding 267 juta (data pada bulan yang sama dengan Rapat Baleg), atau 1 Psikolog Profesi melayani 28.900 penduduk Indonesia, (Kalau pun menggunakan “angka optimistis”, yakni 25.000 berbanding 267 juta jiwa, berarti 1 Psikolog Profesi melayani 10.680 penduduk Indonesia) dengan persebaran yang timpang antara Jawa dan luar Jawa. Padahal komunitas psikologi Indonesia memiliki Psikolog Akademik yang jumlahnya besar dan keahliannya dibutuhkan masyarakat, yang mayoritasnya berada di Perguruan Tinggi, baik Negeri maupun Swasta, di seluruh Indonesia.

- Sejumlah kalimat dalam Catatan Rapat Baleg DPR RI , seperti, “Alat asesmen yang tidak mempunyai bukti ilmiah …. Perlu adanya pengaturan hukum tentang cakupan profesi psikologi …. Pemberian kepastian hukum untuk keilmuan psikologi di Indonesia,” menandaskan, lagi-lagi, kebutuhan akan Psikolog Akademik. Psikolog Akademik berperan dalam menegakkan standardisasi dan validasi alat tes dan intervensi psikologi.

- Sejumlah kalimat dalam Catatan Rapat Baleg DPR RI, seperti, “Beberapa permasalahan yang ditangani oleh profesi psikologi adalah persoalan makro, kesehatan mental, organisasi, pendidikan, keluarga, teknologi, olah raga, hukum sampai dengan bencana seperti terorisme, radikalisme, stress, depresi, psychological first aid, kecanduan gadget, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kurikulum latihan, perlindungan saksi dan korban, dan sebagainya, yang intinya meliputi hampir seluruh aspek kehidupan manusia…. 3. saat ini peran psikologi semakin besar …. Pengguna Layanan Profesi Psikolog, hampir seluruh lapisan masyarakat dan organisasi menggunakan layanan profesi psikologi, seperti – Kementerian : …. – Badan Pemerintah : …. – Masyarakat : ….,” menandaskan kebutuhan akan Psikolog Terapan. Tidak mungkin berbagai permasalahan di atas hanya ditangani oleh Profesi Psikologi dengan definisi yang terbatas pada Psikolog Profesi; terkecuali profesi kita, apabila tidak berhati-hati, mulai dihinggapi tendensi untuk menjadi “jumawa”.

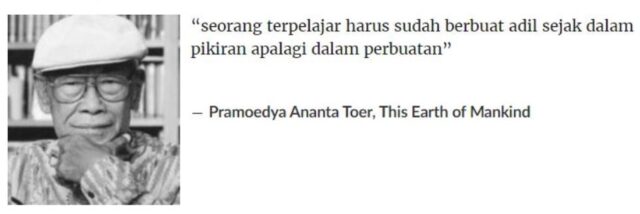

RUU (UU) ini adalah RUU (UU) Profesi Psikologi, dan bukan RUU (UU) Psikolog Profesi. Kita perlu “adil sejak dalam pikiran” untuk mendefinisikan profesi kita sendiri. Hal ini karena UU akan berimbas pada pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat. Dalam tulisan ini (2018), saya membahas apa arti sesungguhnya dari Profesi, dan mengapa di dalam Undang Undang perlu dinyatakan Profesi Psikolog Akademik dan Profesi Psikolog Terapan, di samping Profesi Psikolog Profesi/Psikolog Profesional.

Oleh karena UU Psikologi akan menjadi sebuah produk kebijakan publik, saya berharap kita sungguh-sungguh bijaksana dalam menjalani prosesnya.

Penulis: Dr. Juneman Abraham

Informasi di situs web DPR RI menunjukkan bahwa perkembangan proses RUU tentang Profesi Psikologi telah sampai pada tahap Harmonisasi, yakni pada tanggal 5 Februari 2020. Sedangkan, Rangkaian Diskusi mengenai RUU Profesi Psikologi dengan komunitas psikologi di Indonesia terjadi pada tanggal 17 sampai 20 Februari 2020.

Harmonisasi yang dimaksud dalam konteks ini adalah:

Proses penyerasian dan penyelarasan antar peraturan perundang-undangan sebagai suatu bagian integral atau sub sistem dari sistem hukum guna mencapai tujuan hukum …. Harmonisasi vertikal … yakni harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda …. Harmonisasi horisontal berangkat dari asas lex posterior delogat legi priori yang artinya adalah suatu peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan/mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lama dan asas lex specialist delogat legi generalis yang berarti suatu peraturan perundangundangan yang bersifat khusus mengenyampingkan/mengalahkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum …. Untuk kelancaran pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang …. apabila dipandang perlu, koordinasi dimaksud dapat pula melibatkan perguruan tinggi dan atau organisasi.

Peluang dan tantangan dalam hal ini adalah:

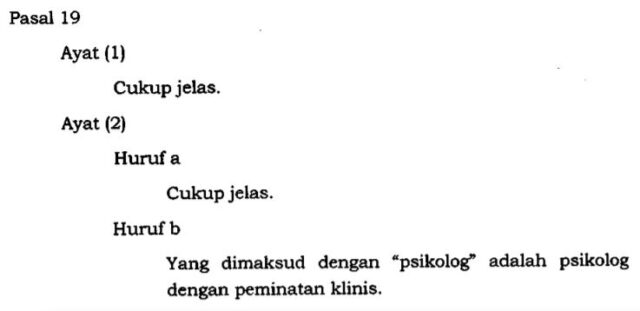

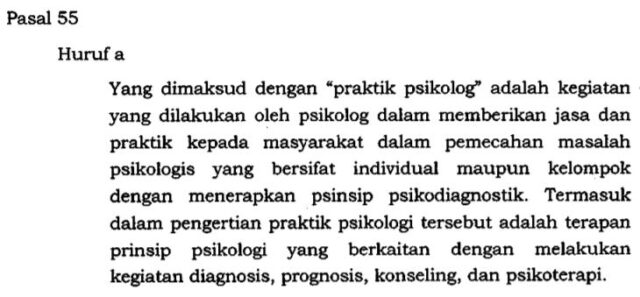

- Indonesia memiliki Undang Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yang menyebutkan dalam penjelasan Pasal 19 dan Pasal 55, sebagaimana tertera dalam Gambar berikut ini. Kita dapat menggunakan asas lex posterior delogat legi priori dan ex specialist delogat legi generalis, untuk melakukan redefinisi (mendefinisikan kembali) arti “Psikolog”, serta bahwa “Pemecahan masalah psikologis yang bersifat individual maupun kelompok” tidak selalu menggunakan prinsip psikodiagnostik dalam konteks “peminatan klinis”. Diagnosis, prognosis, dan konseling memiliki makna yang tidak terbatas dalam “pengertian klinis”.