HUBUNGAN ANTARA RESILIENCE DENGAN SUBJECTIVE WELL-BEING PADA PERNIKAHAN DI USIA MUDA (EMERGING ADULTHOOD)

ANNISA – 1601257105

1.1 Latar Belakang

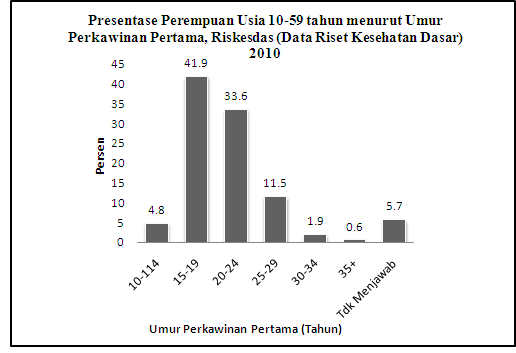

Pernikahan merupakan salah satu pertimbangan penting di usia dewasa muda, pernikahan dilakukan pada usia yang sangat beragam. Mennurut Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) di Indonesia secara nasional rata-rata usia menikah yaitu 19,7 tahun, di daerah perkotaan 20,53 tahun dan di daerah pedesaan 18,94 tahun (BKKBN, 2010). Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2010. Namun sebagian besar perempuan di Indonesia memutuskan menikah di usia remaja atau usia menuju dewasa, yaitu sebesar 75,5% pada usia 15-24 tahun (Riskesdas,2010). Gambar 1.1 memperlihatkan presentase perempuan usia 10-59 tahun menurut umur perkawinan pertama tahun 2010 (Riskesdas, 2010).

Dalam buku Undang-Undang no.17 tahun 1974 tentang perkawinan, syarat-syarat perkawinan di Indonesia sendiri telah diatur dalam Pasal 7 ayat 1.

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun” (www.lbh-apik.or.id/uu-perk.htm).

Dorongan untuk menikah muda dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti perjodohan, agama, ekonomi, stereotype budaya (perawan tua), tuntutan keluarga, tekanan sosial, kemauan sendiri dan pendidikan. berdasarkan dari hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa faktor pendorong menikah muda terdiri dari faktor sosial budaya, agama, kebijakan pemerintah, ekonomi dan persepsi remaja mengenai kawin muda (Homzah & Sulaeman, 2007).

Mengenai salah satu faktor pendorong menikah muda yaitu persepsi remaja. Menurut remaja menikah muda tidak akan memiliki beban dan masalah, yang terpenting adalah jika sudah ada calon dan saling mencintai (Homzah & Sulaeman, 2007). Pernikahan kerap digambarkan sebagai sebuah kehidupan bahagia tanpa adanya masalah yang besar atau rumit. Menurut survey yang dilakukan oleh majalah Gogirl mengenai pendapat pernikahan, perempuan menjawab bahwa pernikahan adalah

“ Tenang, happy, ’kerikil’ yang mendewasakan; Berantem kecil kayak di film-film; Happy ending kayak di cerita; punya orang tua baru (mertua); Bakalan punya anak! Pasti seru; Nggak sendiri lagi, tiap hari ketemu” (Gogirl, februari 2014)

Harapan memiliki pernikahan yang bahagia juga dimiliki oleh setiap pasangan yang menikah yaitu pernikahan yang sukses, pernikahan yang berkualitas dan bertahan lama dengan pasangan mereka Atwater & Duffy, 1999 (dalam Rumondor, 2011). Gottman menemukan tujuh prinsip yang menentukan apakah pernikahan akan bertahan atau tidak, salah satunya adalah memecahkan konflik-konflik yang dapat dipecahkan (Santrock, 2012).

Dalam risetnya Gottman (2006), menemukan bahwa agar konflik dapat diselesaikan pasangan harus mengawalinya dengan melakukan pendekatan yang lunak dan bukan pendekatan yang bersifat memaksa, mencoba untuk membuat dan menerima upaya-upaya perbaikan, meregulasi emosi-emosi mereka, melakuka kompromi, dan bersikap toleran terhadap kekurangan satu sama lain (dalam Santrock, 2012). Menurut ahli pernikahan lainnya berpendapat bahwa faktor-faktor memberi maaf dan komitmen adalah aspek penting dari pernikahan yang berhasil (Fincham, Stanley, & Beach, 2007 dalam Santrock, 2012). Namun tidak semua pasangan dalam pernikahan mampu untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada, sehingga konflik tersebut dapat mengakibatkan atau berpotensi ke arah perceraian atau kegagalan pernikahan.

Kementerian agama mencatat setiap tahunnya telah terjadi 212.000 kasus perceraian di Indonesia, Angka tersebut jauh meningkat dari 10 tahun yang lalu, yang mana jumlah angka perceraian hanya sekitar 50.000 per tahun. Hampir 70 persen perceraian yang terjadi adalah cerai gugat dimana istri yang mengajukan cerai ke pengadilan agama. Menurut Wamenag, 80% perceraian itu adalah pasangan usia muda dengan usia 25 tahun ke bawah, dan potensi konflik horizontal pasangan usia muda itu lebih sensitif (www.kemenag.go.id).

Menurut Hoelter (2009), faktor-faktor yang berkaitan dengan tingginya jumlah kasus perceraian yaitu tingkat pendidikan yang rendah, tingkat penghasilan yang rendah, tidak memiliki afiliasi religius, memiliki orang tua yang bercerai, memiliki bayi sebelum menikah dan menikah di usia muda (Santrock, 2012). Berdasarkan data yang ada dapat disimpulkan bahwa menikah di usia muda juga dapat mempengaruhi tingkat perceraian, meskipun belum ada penelitian yang bisa menentukan usia terbaik untuk menikah agar pernikahan tersebut tidak perlu berakhir dengan perceraian (Santrock, 2012).

Usia pernikahan pertama di Indonesia banyak terjadi di tahapan usia emerging adulthood yaitu transisi dari masa remaja menuju dewasa pada usia 18 sampai 25 tahun (Arnett, 2000). Menurut Arnett (2006), masa ini ditandai oleh eksperimen dan eksplorasi, terdapat lima ciri-ciri orang yang beranjak dewasa yaitu eksplorasi identitas, ketidakstabilan, self-focused, feeling in-between dan usia dengan berbagai kemungkinan, sebuah masa dimana individu memiliki peluang untuk mengubah kehidupan mereka (dalam Santrock, 2012).

Eksplorasi identitas adalah masa dimana di dalam diri sebagaian individu terjadi perubahan penting yang menyangkut identitas khususnya dalam relasi romantis dan pekerjaan. Ketidakstabilan adalah sebuah masa dimana sering terjadi ketidakstabilan dalam hal relasi romantisme, pekerjaan, dan pendidikan. Adanya perubahan penting yang berhubungan dengan identitas diri dapat menimbulkan ketidakstabilan khususnya dalam hal romantisme dan pekerjaan. Di dalam pernikahan akan ada banyak perubahan yang terjadi, apabila perubahan-perubahan tersebut tidak dapat di atasi maka akan menimbulkan ketidakstabilan yang terjadi pada pasangan. Sehingga, tidak menutup kemungkinan bahwa ketidakstabilan yang terjadi juga dapat mengarah kepada perceraian. Sedangkan self-focused adalah kecenderungan individu terfokus pada diri sendiri dalam arti mereka kurang terlibat dalam kewajiban sosial dan berkomitmen terhadap orang lain, serta mengakibatkan mereka memiliki otonomi yang besar dalam mengatur kehidupannya sendiri. Hal ini dapat menjelaskan faktor mengapa mereka yang menikah di usia muda memilih untuk bercerai, karena sebenarnya mereka sendiri pun belum bisa sepenuhnya berkomitmen dengan orang lain secara utuh.

Namun kenyataannya, menuju kedewasaan di Indonesia ditandai dengan pernikahan. Maka tidak heran jika usia 15-24 tahun memiliki presentase usia kawin pertama yang cukup besar yaitu 75,5%. Dihadapkan dengan kehidupan pernikahan pada usia muda tentu lah bukan hal yang mudah seperti yang telah mereka persepsi kan sebelumnya. Banyak tantangan-tantangan yang harus mereka lewati dalam pernikahan, khusus penyesuaian yang harus dilakukan pada awal pernikahan.

Hal ini terjadi karena transisi yang dialami lebih sulit daripada yang diantisipasi oleh pasangan (Olson & DeFrain, 2006; Rumondor 2011). Sedangkan menurut Williams, Stacey dan Carl (2006), pada masa ini seseorang mengalami perubahan-perubahan seperti penyesuaian antara harapan ideal akan pasangan dengan kenyataan yang dijumpai sehari-hari, penyesuaian diri dengan tingkat kemandirian, penyesuaian diri dengan teman dan keluarga dari pasangan, serta pembagian tanggung jawab dalam hal biaya hidup dan pembagian tugas rumah tangga ( Rumondor, 2011). Perubahan-perubahan tersebut membuat tahun-tahun awal pernikahan sebagai masa penyesuaian yang paling sulit dalam pernikahan (Nichols dalam Harway, 2005; Rumondor 2011).

Mengatasi dan menyesuaikan diri pada perubahan sulit yang terjadi dalam hidup atau permasalahan yang berat diperlukan suatu kemampuan yang disebut sebagai resiliensi. Menurut Siebert (2005), resiliensi adalah kemampuan untuk mengatasi dengan baik perubahan hidup pada level yang tinggi, menjaga kesehatan dibawah kondisi penuh tekanan, bangkit dari keterpurukan, mengatasi kemalangan, merubah cara hidup ketika cara lama yang dirasa tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada, dan menghadapi permasalahn tanpa melakukan kekerasan (dalam Wiijayani, 2008). Sedangkan menurut Janas (2002), resiliensi sebagai suatu kemampuan untuk mengatasi rasa frustrasi dan permasalahan yang dialami oleh individu. Individu yang resilien akan berusaha untuk mengatasi permasalahan dalam hidup, sehingga dapat terbebas dari masalah dan mampu beradaptasi terhadap permasalahan tersebut (dalam Dewi, Djoenaina & Melisa, 2004). Pendapat lainnya mengenai resiliensi yaitu Reivich dan Shatter (2002), resiliensi adalah kemampuan untuk menjaga dan beradaptasi terhadap kondisi yang serba salah (dalam Wijayani, 2008).

Maka pasangan membutuhkan kemampuan resiliensi yang baik pada awal pernikahan untuk membantu mereka dalam melakukan penyesuaian. Karena penyesuaian perkawinan merupakan hal yang harus dilakukan oleh kedua pasangan agar mereka bisa meraih kebahagiaan perkawinan (Haber & Runyon, 1984; Veenboven, 1983; Purwanto, 2015).

Kebahagiaan perkawinan menurut Fincham & Beach, 2006 adalah penilaian tingkat kebahagiaan secara menyeluruh dari berbagai dimensi terhadap perkawinan pasangan suami istri (Purwanto, 2015). Kebahagiaan suatu perkawinan bagi seorang individu berbeda dengan individu lain. Oleh karena itu dimensi ini lebih bersifat subjektif (Ismail, 2008). Pengertian tersebut sejalan dengan Diener et al, 2003 yang mengartikan konsep subjective well-being sebagai penilaian individu mengenai hidupnya, bukan berdasarkan penilaian dari ahli, termasuk di dalamnya mengenai kepuasan dan kebahagian (dalam Ningsih, 2013). Penilaian subjektif juga dapat membantu memahami bagaimana individu memaknai masalah (Baumgardner, 2010 dalam Putra, 2011). Sedangkan menurut Ismail (2008), kebahagian dalam perkawinan juga selalu berhubungan dengan kepuasaan dalam perkawina. Pendapat tersebut juga sesuai Diener et al, 2005 yang menjelaskan bahwa kebahagian dan kepuasaan merupakan tersebut dua komponen dari Subjective well-being (dalam Ningsih 2013).

Namun pada kenyataannya sebagian besar perceraian yang terjadi lebih disebabkan ketidakbahagiaan perkawinan. Ketidakbahagiaan perkawinan ini lebih disebabkan oleh ketidakmampuan pasangan dalam melakukan penyesuaian perkawinan (Purwanto, 2015). maka dapat disimpulkan bahwa resiliensi yang merupakan kemampuan individu dalam melakukan penyesuaian dengan masa-masa yang sulit dapat mempegaruhi Subjective well-being dimana individu melakukan penilaian terhadap kebahagian dan kepuasaan dari hidupnya. mengarah pada fenomena yang telah dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk melihat hubungan resiliensi dengan subjective well-being. Untuk membuktikan bahwa individu yang memiliki resiliensi yang baik akan memiliki subjective well being yang tinggi sebaliknya, kemampuan resilience yang kurang pada pasangan akan memberikan subjective well-being yang rendah.

2.2 Definisi Operasional

2.2.1 Resilience

Kuiper (2012) merujuk resiliensi sebagai bagian dari psikologi positif yang mengarahkan individu untuk memaknai kembali kualitas hidup dan mengarahkannya pada gaya hidup yang positif agar individu menjadi lebih resilien dalam menghadapi stress dan trauma yang menimpa (dalam Diah & Pradna, 2012).

Sedangkan menurut Siebert (2005), resiliensi adalah kemampuan untuk mengatasi dengan baik perubahan hidup pada level yang tinggi, menjaga kesehatan di bawah kondisi penuh tekanan, bangkit dari keterpurukan, mengatasi kemalangan, merubah cara hidup ketika cara yang lama dirasa tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada, dan menghadapi permasalahan tanpa melakukan kekerasan (dalam Wijayani, 2008). Resiliensi adalah proses mengatasi efek negatif dariresiko yang ada, berhasil mengatasi pengalaman traumatik dan menghindari dampak negatif terkait resiko (Fergus & Zimmerman dalam wijayani, 2008).

Psikologi positif menempatkan konsep resiliensi sebagai sebuah contoh dari hal yang baik dan positif dari seorang individu. Masten dan Reed (dalam Luthans, Vogelgesang & Lester, 2006) mendefinisikan resiliensi sebagai sebuah fenomena yang dicirikan oleh pola adaptasi yang positif dalam konteks resiko atau kemalangan. Resiliensi adalah kemampuan yang dimiliki individu untuk mampu bertahan dan berkembang secara positif dalam situasi yang penuh tekanan atau kurang baik.

Greef (2005) menambahkan bahwa resiliensi harus dipahami sebagai kemampuan dimana individu tidak sekedar berhasil dalam beradaptasi terhadap resiko atau kemalangan namun juga memiliki kemampuan untuk pulih, bahagia dan berkembang menjadi individu yang lebih kuat, lebih bijak dan lebihmenghargai kehidupan. Individu yang resilien tidak hanya kembali pada keadaan normal setelah mereka mengalami kemalangan, namun sebagian dari mereka mampu untuk menampilkan performance yang lebih baik dari sebelumnya. (dalam Wijayani 2008).

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa resiliensi adalah kemampuan untuk mengatasi dan menghadapi masalah yang sangat sulit dalam kehidupan seseorang , mampu untuk kembali bangkit dan pulih dari keadaan yang terpuruk dan dapat memberikan hasil yang positif dalam hidupnya.

2.2.1.1 Kemampuan resilience

(Reivich & Shatte dalam Wijayani, 2008) memaparkan tujuh kemampuan yang membentuk resiliensi, yaitu sebagai berikut:

- Emotion Regulation

Regulasi emosi adalah kemampuan untuk tetap tenang di bawah kondisi yang menekan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang kurang memiliki kemampuan untuk mengatur emosi mengalami kesulitan dalam membangun dan menjaga hubungan dengan orang lain. Reivich dan Shatte juga mengungkapkan dua buah keterampilan yang dapat memudahkan individu untuk melakukan regulasi emosi, yaitu yaitu tenang (calming) dan fokus (focusing). Dua buah keterampilan ini akan membantu individu untuk mengontrol emosi yang tidak terkendali, menjaga fokus pikiran individu ketika banyak hal-hal yang mengganggu, serta mengurangi stres yang dialami oleh individu.

- Impulse Control

Pengendalian impuls adalah kemampuan Individu untuk mengendalikan keinginan, dorongan, kesukaan, serta tekanan yang muncul dari dalam diri individu yang memiliki kemampuan pengendalian impuls yang rendah, cepat mengalami perubahan emosi yang pada akhirnya mengendalikan pikiran dan perilaku mereka. Mereka menampilkan perilaku mudah marah, kehilangan kesabaran, impulsif, dan berlaku agresif. Individu dapat mengendalikan impulsivitas dengan mencegah terjadinya kesalahan pemikiran, sehingga dapat memberikan respon yang tepat pada permasalahan yang ada.

- Optimism

Individu yang resilien adalah individu yang optimis, optimisme adalah ketika kita melihat bahwa masa depan kita cemerlang (Reivich & Shatte, 2002). Optimisme yang dimiliki oleh seorang individu menandakan bahwa individu tersebut percaya bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk mengatasi kemalangan yang mungkin terjadi di masa depan. Hal ini juga merefleksikan self-efficacy yang dimiliki oleh seseorang, yaitu kepercayaan individu bahwa ia mampu menyelesaikan permasalahan yang ada dan mengendalikan hidupnya.

- Causal Analysis

Causal analysis merujuk pada kemampuan individu untuk mengidentifikasikan secara akurat penyebab dari permasalahan yang mereka hadapi. Individu yang tidak mampu mengidentifikasikan penyebab dari permasalahan yang mereka hadapi secara tepat, akan terus menerus berbuat kesalahan yang sama.

- Empathy

Empati sangat erat kaitannya dengan kemampuan individu untuk membaca tanda-tanda kondisi emosional dan psikologis orang lain (Reivich & Shatte, 2005). Beberapa individu memiliki kemampuan yang cukup mahir dalam menginterpretasikan bahasa-bahasa nonverbal yang ditunjukkan oleh orang lain, seperti ekspresi wajah, intonasi suara, bahasa tubuh dan mampu menangkap apa yang dipikirkan dan dirasakan orang lain. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki kemampuan berempati cenderung memiliki hubungan sosial yang positif. Ketidakmampuan berempati berpotensi menimbulkan kesulitan dalam hubungan sosial (Reivich & Shatte, 2002). Individu-individu yang tidak membangun kemampuan untuk peka terhadap tanda-tanda nonverbal tersebut tidak mampu untuk menempatkan dirinya pada posisi orang lain, merasakan apa yang dirasakan orang lain dan memperkirakan maksud dari orang lain.

- Self-Efficacy

Self-efficacy adalah hasil dari pemecahan masalah yang berhasil. Self efficacy merepresentasikan sebuah keyakinan bahwa kita mampu memecahkan masalah yang kita alami dan mencapai kesuksesan. Self-efficacy merupakan hal yang sangat penting untuk mencapi resiliensi.

Self-efficacy merupakan salah satu faktor kognitif yang menentukan sikap dan perilaku seseorang dalam sebuah permasalahan. Dalam teori belajar sosial, Bandura menjelaskan bahwa faktor kognitif yang pada individu sangat menentukan perilaku seseorang. Bandura menolak pandangan behavioris dan psikoanalis yang sangat deterministik. Dengan self-efficacy yang tinggi, maka individu akan melakukan berbagai usaha dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Dengan keyakinan akan kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan, individu akan mampu mencari penyelesaian masalah dari peramasalahan yang ada, tidak mudah menyerah terhadap berbagai kesulitan.

- Reaching Out

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa resiliensi lebih dari sekedar bagaimana seorang individu memiliki kemampuan untuk mengatasi kemalangan dan bangkit dari keterpurukan, namun lebih dari itu resiliensi juga merupakan kemampuan individu meraih aspek positif dari kehidupan setelah kemalangan yang menimpa. Banyak individu yang tidak mampu melakukan reaching out, hal ini dikarenakan mereka telah diajarkan sejak kecil untuk sedapat mungkin menghindari kegagalan dan situasi yang memalukan. Mereka adalah individu- individu yang lebih memilih memiliki kehidupan standar dibandingkan harus meraih kesuksesan namun harus berhadapan dengan resiko kegagalan hidup dan hinaan masyarakat. Hal ini menunjukkan kecenderungan individu untuk berlebih-lebihan (overestimate) dalam memandang kemungkinan hal-hal buruk yang dapat terjadi di masa mendatang. Individu-individu ini memiliki rasa ketakutan untuk mengoptimalkan kemampuan mereka hingga batas akhir.

2.2.2 Subjective well-being

Menurut beberapa tokoh psikologi subjective well-being (SWB) merupakan istilah ilmiah dari happiness atau kebahagian (Ningsih, 2013). Sedangkan Beberapa ahli psikologi medefinisikan kebahagiaan sebagai hasil penilaian terhadap diri dan kehidupan yang didalamnya memuat aspek emosi positif seperti kenyamanan dan kegembiraan yang meluap-luap atau aktivitas positif yang tidak memenuhi aspek emosi apapun (Aziz, 2011). Baumgardner (2010), konsep subjective well-being tergolong dalam tradisi kebahagian hedonis yaitu memiliki kesamaan dengan filosofi hedonisme yang memandang bahwa tujuan hidup adalah pencarian kebahagian dan kepuasaaan (dalam Putra, 2011).

Diener et al. (2003) mengartikan subjective well-being sebagai penilaian pribadi individu mengenai hidupnya, bukan berdasarkan penilaian dari ahli, termasuk di dalamnya mengenai kepuasan (baik secara uum, maupun pada aspek spesifik), afek yang menyenangkan dan rendahnya tingkat afek yang tidak menyenangkan (dalam Ningsih, 2013). Hal tersebut yang kemudian oleh Diener dijadikan sebagai komponen-komponen spesifik yang dapat menentukan tingkat subjective well-being seseorang. Komponen-komponen tersebut yaitu, emosi yang menyenangkan, emosi yang tidak menyenangkan, kepuasaan hidup secara global dan aspek-aspek kepuasaan. Respon-respon emosional (positif dan negatif) disebut juga sebagai komponen afektif dan kepuasaan hidup secara global disebut sebagai komponen kognitif

Sedangkan menurut Baumgardner (2010), subjective well-being mencerminkan penilaian masing-masing individu terhadap diri sendiri tentangg kualitas kehidupan mereka (dalam Putra, 2011). Penilaian umum atas kepuasaan hidup merepresentasikan evaluasi yang berdasarkan kognitif dari kehidupan seseorang secara keseluruhan (Pavot & Diener dalam Ningsih 2013). Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa subjective well-being adalah penilaian individu terhadapa kehidupan yang dimiliki baik secara afektif (emosi postif dan negatif) maupun kognitif (kepuasaan hidup).

2.2.2.1 Komponen subjective well-being

Menurut Diener et al. (2005), terdapat dua komponen dasar subjective well-being, yaitu kepuasaan hidup sebagai komponen kognitif dan kebahagian sebagai komponen afektif, kemudian kebagian terbagi lagi menjadi dua yaitu afeksi positif dan afeksi negatif (dalam Ningsih 2011).

- Komponen afektif

- Afek positif

Emosi positif atau emosi yang menyenangkan merupakan bagian dari subjective well-being karena merefleksikan reaksi individu terhadap peristiwa dalam hidup individu yang dianggap penting bagi individu tersebut karena hidupnya berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan olehnya (Diener & Oishi, 2005). Menurut Seligman (2005), emosi positif dapat pula dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu emosi positif akan masa lalu, masa sekarang dan masa depan (dalam Ningsih, 2011). Emosi positif masa depan meliputi optimisme, harapan, keyakinan, dan kepercayaan. Emosi positif masa sekarang mencakup kegembiraan, ketenangan, keriangan, semangat yang meluap-luap. Emosi positif tentang masa lalu adalah kepuasaan, kelegaan, kesuksesan, kebanggaan, dan kedamaian.

- Afek negatif

Afek negatif termasuk suasana hati dan emosi yang tidak menyenangkan serta merefleksikan respon-respon negatif yang dialami oleh individu terhadap hidup mereka, kesehatan, peristiwa-peristiwa yang terjadi dan lingkungan mereka (Diener & Oishi, 2005). Dari sekian banyak emosi negatif yang paling umu dirasakan adalah kesedihan, kemarahan, kecemasan, kekhawatiran, stress, frustasi, rasa malu dan bersalah serta iri hati (dalam Ningsih, 2011). Terdapat pula afek negatif lainnya seperti kesepian dan keputusasaan yang merupakan indikator dari kesejahteraan subjektif.

- Komponen kognitif

Kepuasaan hidup termasuk dalam komponen kognitif karena keduanya didasarkan pada keyakinan (sikap) tentang kehidupan seseorang. Kepuasaan hidup merupakan penilaian individu terhadap kualitas kehidupannya secara global. Penilaian umum atas kepuasaan hidup merepresentasikan evaluasi yang berdasar kognitif dari sebuah kehidupan seseorang secara keseluruhan (Pavot & Diener, 1993 dalam Ningsih 2011). Seorang individu yang dapat menerima diri dan lingkungan secara positif akan merasa puas dengan hidupnya (Hurlock, 1980)

2.2.3 Emerging Adulthood

Tahap emerging adulthood merupakan periode transisi dari masa remaja ke dewasa yang terjadi pada usia 18 sampai 25 tahun (Arnett, 2006, 2007 dalam Santrock, 2012), masa ini di tandai oleh eksperimen dan eksplorasi. Pada tahap emergeging adult menurut Jeffrey Arnet, 2006 (Dalam Santrock, 2012) mendeskripsikan lima ciri dari orang yang beranjak dewasa sebagai berikut:

- Ekplorasi identitas, khususnya dalam relasi romantis dan pekerjaan. Beranjak dewasa adalah masa dimana didalam diri sebagian besar individu terjadi perubahan penting yang menyangkut identitas (cote, 2009; Kroger, Martinussen, & Marcia, 2010)

- Perubahan tempat tinggal sering terjadi selama masa dewasa awal, sebuah masa di mana juga sering terjadi ketidakstabilan dalam hal relasi romantis, pekerjaan dan pendidikan.

- Self-focused (terfokus pada diri) Menurut Arnett (2006, hal.10). individu yang berada di masa beranjak dewasa “cenderung terfokus pada diri sendiri, dalam arti mereka kurang terlibat dalam kewajiban sosial, melakukan tugas dan berkomitmen terhadap orang lain, serta mengakibatkan mereka memiliki otonomi yang besar dalam mengatur kehidupannya sendiri”

- Feeling-in-between (merasa seperti berada/di peralihan). Banyak orang di masa beranjak dewasa tidak menganggap dirinya sebagai remaja ataupun sepenuhnya sudah dewasa dan berpengalaman.

- Usia dengan berbagai kemungkinan, sebuah masa di mana individu memiliki perluang untuk mengubah kehidupan mereka. Arnett (2006) mendeskripsikan dua cara di mana masa beranjak dewasa merupakan usia yang memiliki berbagai kemungkinan : (1) banyak orang yang sedang beranjak deasa yang optimis dengan masa depannya, dan (2) bagi mereka yang mengalami kesulitan ketika bertumbuh besar, masa beranjak dewasa merupakan sbuah kesempatan untuk mengarahkan kehidupan mereka ke arah yang lebih positif.

3.3 Kerterkaitan variabel

Pernikahan adalah sebuah komitmen kuat yang dibangun oleh sepasang suami istri. Memasuki pernikahan merupakan salah satu tugas pada tahap perkembangan dewasa muda, namun kenyataan di Indonesia usia kawin pertama terjadi pada tahap emerging adulthood yaitu transisi dari masa remaja beranjak ke dewasa. Rata-rata usia kawin pertama di Indonesia adalah 19,70 tahun. Tentu bukanlah hal yang mudah ketika pasangan usia muda dihadapkan dengan pernikahan, hal ini dapat ditunjukkan bahwa hampir 80% perceraian adalah pasangan usia muda dibawah 25 tahun (Wamenag, 2014).

Awal pernikahan merupakan masa-masa yang paling sulit, karena pasangan harus dapat menyesuaikan diri di dalam pernikahan. Kemampuan penyesuaian yang buruk bisa saja dapat mengakibatkan masalah-masalah yang menumpuk yang akhirnya akan berujung kepada perceraian. Kemampuan untuk individu mengatasi perubahan hidup pada keadaaan yang sulit, mampu untuk bangkit dari keterpurukan dan menghadapi masalah-masalah yang ada tanpa melakukan kekerasan disebut sebagai resiliensi (Siebert, 2005; Wijayani 2008).

Menurut Veenboven, 1983 ( dalam Haber & Runyon, 1984; Purwanto, 2015) penyesuaian perlu dilakukan untuk meraih kebahagian perkawinan, kebahagian perkawinan merupakan penilaian individu terhadap kehidupannya. Penilaian individu terhadap kehidupannya terdapat pada komponen kepuasaan hidup dari konsep subjective well-being. Dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai sebuah kebahagian individu baik dalam pernikahan maupun kehidupannya, individu harus dapat melakukan penyesuain dalam perkawinan yang baik dan mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membuktikan apakah resiliensi yang baik dalam sebuah pernikahan akan memberikan subjective well-being yang tinggi.

4.4 Hipotesis

Ho : Tidak ada hubungan positif antara reslience dengan subjective well-being pada pernikahan di usia muda (emerging adulthood)

Ha : Ada hubungan positif antara resilience dengan subjective well-being pada pernikahan di usia muda (emerging adulthood)

Comments :