Psikologi dan Gugatan Epistemologis Terhadap Perumpunan Ilmu Dalam Undang Undang Pendidikan Tinggi**

Juneman*

Abstrak

Penulis memperlihatkan sekaligus menelaah perdebatan abadi mengenai psikologi, yang pada hakikatnya hendak menjawab pertanyaan, apakah Psikologi itu (1) ilmu ataukah seni/kiat/humaniora, (2) ilmu alam ataukah ilmu sosial, (3) optimistis untuk memiliki paradigma yang terunifikasi, ataukah selamanya akan memiliki pendekatan-pendekatan yang terfragmentasi. Perdebatan tersebut berguna untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Indonesia agar “kekerasan epistemologis” sebagai implikasi langsung penempatan psikologi dalam satu rumpun ilmu tertentu dapat lekas dikoreksi. Artikel ini dapat menjadi salah satu dasar ilmiah untuk mendukung gagasan bahwa perumpunan ilmu hendaknya diserahkan kepada masing-masing perguruan tinggi di Indonesia.

Kata-kata kunci: rumpun ilmu, psikologi, filsafat, epistemologi, Indonesia

Pendahuluan

Sejak 1980-an sampai dengan 2000-an, perkembangan literatur psikologi berbahasa Indonesia dapat dikatakan sangat beruntung antara lain karena hadirnya seorang penulis dan penyunting kawakan bernama Agus Cremers. Ia merupakan seorang pastor ordo SVD kelahiran Belanda yang tekun menerjemahkan, menyunting, dan memberi komentar bermutu terhadap karya-karya tokoh-tokoh psikologi dunia, seperti Jung, Rogers, Piaget, Erikson, Fowler, Kohlberg, dan Maslow. Menurut riwayat hidupnya, ia mempelajari filsafat, teologi, antropologi budaya, dan psikologi. Dunia psikologi Indonesia juga menerima kontribusi yang bermakna mengenai Psikologi Analisis Transaksional dari Paul de Chauvigny de Blot, seorang pastor ordo SJ kelahiran Jawa Tengah, yang memiliki riwayat belajar ilmu pasti alam, filsafat ilmu dan kebudayaan, teologi, psikologi dan spiritualitas, serta ekonomi. Dua bukunya yang penting adalah “Mengapa Saya Merasa Tidak Enak? Menggapai Ketenteraman Hidup Berpangkal Kebudayaan Indonesia dengan Analisis Transaksional” (2002), serta “Mengenal Diri Sebagai Orang Indonesia: Menganalisis Orang Berbudaya Indonesia dengan Analisis Transaksional” (2010). Patut diingat pula sumbangsih berharga Kees Bertens, seorang filsuf yang menerjemahkan dan menyunting karya-karya Sigmund Freud tentang Psikoanalisis, serta memberikan rangkuman dan catatan yang signifikan sebagai pengantar kepada pandangan Freud. Cremers dan Bertens menulis disertasi Filsafat, sedangkan de Blot menulis disertasi tentang organisasi bisnis. Di pihak lain, literatur psikologi di Indonesia diperkaya oleh tulisan para ahli “di luar” disiplin psikologi yang menyumbang pemahaman mengenai sub-disiplin psikologi tertentu, seperti pada karya Jonce Marcella Laurens, “Arsitektur dan Perilaku Manusia”(2005), serta karya Jalaluddin Rakhmat, “Psikologi Agama: Sebuah Pengantar” (2004).

Sejumlah kenyataan yang disebutkan ini sulit dibayangkan apabila kita membandingkannya dengan ketentuan Pemerintah yang menyatakan bahwa kualifikasi pendidikan akademik Sarjana dan Pasca Sarjana dosen harus linear, atau paling tidak satu rumpun (Muhammad, 2011). Dalam Lampiran 3 Buku Sertifikasi Dosen Tahun 2011 (http://evaluasi.dikti.go.id/dok/rumpunilmu), Ilmu Psikologi merupakan Sub Rumpun dari Rumpun Ilmu Kesehatan. Sub Rumpun ini terdiri atas lima bidang ilmu, yakni Psikologi Umum (kode 391), Psikologi Anak (kode 392), Psikologi Masyarakat (kode 393), Psikologi Kerja/Industri (kode 394), dan Bidang Psikologi Lain yang Belum Tercantum (kode 395). Dalam hal ini, Psikologi serumpun dengan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Ilmu Gizi, Ilmu Keperawatan, Kebidanan, Rehabilitasi Medik, dan sebagainya; namun tidak serumpun dengan Sosiologi, Antropologi, Pendidikan Luar Biasa, Pengembangan Kurikulum, Kebijakan Publik, dan sebagainya. Rumpun Ilmu Psikologi terpisah dari Rumpun Ilmu Agama dan Filsafat (di mana keahlian Cremers dan Bertens dapat “dikategorikan”); terpisah pula dari Rumpun Ilmu Sosial Humaniora (Humaniora, Politik, Sejarah, Hukum, Sosiologi, Antropologi, dll), dan Rumpun Ilmu Ekonomi (di mana keahlian de Blot dapat “dikategorikan”). Apabila mengikuti ketentuan ini, Cremers, Bertens, dan de Blot sangat tidak dianjurkan untuk menulis buku di bidang Psikologi, karena pendidikan sarjana dan pasca sarjananya tidak serumpun.

Padahal, sewaktu saya bertugas sebagai Dosen Tidak Tetap di Bagian Psikologi Sosial, Fakultas Psikologi, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, saya senantiasa diingatkan oleh Kepala Bagian, Dr. Nani Nurrachman, mengenai arti pentingnya mahasiswa S1 Psikologi Peminatan Psikologi Sosial untuk mempelajari konsep-konsep dari ilmu lain. Sebagai contoh: penting mempelajari konsep-konsep dari sosiolog Georg Simmel dan George Herbert Mead sebagai jembatan antara sosiologi dan psikologi sosial, dalam hal mana keduanya dapat memberikan pengertian kepada pelajar psikologi akan betapa pentingnya pemahaman mengenai konteks sosial dalam menjelaskan dinamika psikologis manusia.

Yang lebih menarik lagi, Pemerintah nampaknya “gamang” dalam menempatkan Psikologi dan Filsafat dalam rumpun ilmu tertentu. Apabila kita meninjau peraturan yang lebih baru dan lebih tinggi, yakni Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Psikologi digolongkan dalam Rumpun Ilmu Sosial (sebelumnya: Rumpun Ilmu Kesehatan), sedangkan Filsafat digolongkan dalam Rumpun Ilmu Humaniora (sebelumnya: Rumpun Ilmu Agama dan Filsafat).

Psikologi: Ilmu (Science) atau Seni/Kiat (Art)/Humaniora (Humanities)?

Dalam UU Pendidikan Tinggi 2012, Pasal 10, terdapat enam rumpun ilmu, yakni (a) agama, (b) humaniora, (c) sosial, (d) alam, (e) formal, dan (f) terapan. Psikologi dimasukkan dalam rumpun ilmu sosial, yang didefinisikan sebagai “Rumpun Ilmu Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami hubungan antar manusia dan berbagai fenomena masyarakat”.

Sebelum mempersoalkan, apakah tepat psikologi di tempatkan dalam rumpun ilmu sosial (“Mengapa bukan rumpun ilmu alam?”), berikut ini didiskusikan terlebih dahulu: Apakah Psikologi merupakan sebuah ilmu (sains)?

Psikologi, karena memuat sufiks “-logi”, yang berasal dari kata logos, bagi para dosen dan mahasiswa Psikologi tidak diragukan bahkan diadvokasi sebagai sebuah ilmu. Namun demikian, terdapat anggapan-anggapan bahwa Psikologi adalah seni/kiat (art). Di luar negeri, ada gelar Bachelor/Master of Art in Psychology (BA/MA), dan gelar Bachelor/Master of Science in Psychology (BS/MS). Deskripsi perbedaan kedua gelar tersebut, misalnya sebagai berikut (University of Colorado, 2012):

“…. many students with interests in areas such as counseling psychology, social work, industrial and organizational psychology, social psychology, and developmental psychology may benefit most from completing a BA degree program in psychology, and students whose interests lie in areas such as biopsychology, psychopharmacology, neuroscience, psychiatry, neuropsychology, sports psychology, physical therapy, pharmacy, genetic counseling, public health, medicine, dentistry, and veterinary medicine may benefit most from completing a BS degree program in psychology.”

Perdebatan terjadi di seputar pertanyaan, apakah psikologi itu scientific ataukah artistic. Sejumlah kemungkinan arti kata “art” dan “artistic” (Sarbin, 1941) adalah: (a) keterampilan menggunakan peralatan (skill in the use of tools); (b) penggalian perorangan terhadap sesuatu yang tak diketahui (individual explorations into the unknown); (c) kepemilikan talenta atau karunia khusus (possession of a unique talent or gift for “making friends and influencing people”); dan (d) kerja intuitif (so-called intuitive operations). Sarbin (1941) mendiskusikan hal ini dalam lapangan Psikologi Klinis. Ia mengemukakan bahwa apabila Psikologi diperlakukan sebagai art, maka psikolog pasti kesulitan memberikan training kepada rekan-rekannya yang memiliki keragaman “forms of art”. Ia juga mematahkan empat argumen tersebut di atas yang sering dijadikan landasan bahwa Psikologi Klinis adalah art. Inti dari argumen Sarbin adalah: Pertama, keterampilan menggunakan peralatan tidak perlu mengandaikan metode supra-empiris (super-empirical methods of understanding). Hal ini karena keterampilan tersebut berasal dari pengalaman sebelumnya dengan alat-alat (misalnya tes-tes psikologis) dan dengan konstruk yang pernah dihadapi (misalnya penyesuaian sosial), jadi basis prediksi psikolog klinis adalah data empiris. Kedua, psikolog klinis yang menghadapi kasus-kasus unik dan idiosinkratik tidaklah pernah melakukan terkaan murni berdasarkan selera pribadi, melainkan prediksi didasarkan atas latar belakang sebelumnya (experiential background) dan pengetahuan tentang kasus-kasus serupa. Ketiga, seandainya benar bahwa psikolog klinis didasarkan atas karunia atau trait khusus psikolognya, maka tentu kita hanya akan melihat sedikit kemajuan dalam lapangan psikologi klinis. Nyatanya, tidak demikian. Di samping itu, keterampilan wawancara klinis yang selama itu dianggap sebagai keterampilan implisit dan intuitif, telah dapat diajarkan dan dipelajari dan dikomunikasikan dari psikolog yang satu ke psikolog yang lain. Keempat, psikologi klinis telah mampu mengkomunikasikan teknik-teknik dan prosedur-prosedurnya. Di samping itu penyimpulannya dapat didasarkan atas skor-skor tes psikologis, data-data wawancara, yang dapat menghasilkan persamaan regresi untuk membuat prediksi. Dengan demikian, berdasarkan analisisnya terhadap dua fungsi utama psikolog klinis, yakni diagnosis dan treatment, Sarbin menyimpulkan bahwa psikologi klinis adalah sains. Alasannya, diagnosis dan treatment memuat peramalan atau prediksi (kemampuan yang sangat ditekankan oleh sains). Prediksi dibuat berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terobservasi secara empiris. Guna mengobservasi dan mengelola peristiwa-peristiwa tersebut, psikolog tidak perlu mempostulasikan konsep-konsep artisitik dan intuitif. Namun ia juga memberikan catatan, “But before the period of mathematical precision, there must first be a period of crude observation and hypothesizing” (h. 34). Hal terakhir inilah yang barangkali kental nuansa artistic-nya.

Selanjutnya, bagi Lilienfeld (2010), psikologi dapat menjadi sebuah sains. Syaratnya adalah psikologi harus mampu secara langsung melawan lima ancaman terhadap psikologi ilmiah, yakni (a) political correctness (politik menjadi panglima dalam menentukan kebenaran psikologis), (b) environmentalisme radikal, (c) kebangkitan “akal sehat” (‘‘common sense”) dan intuisi sebagai arbitrator kebenaran ilmiah, (d) posmodernisme, dan (e) pseudosains (“ilmu semu”). Ia menyoroti lapangan Psikologi Klinis di mana terdapat banyak bukti bahwa praktik profesi tidak didukung dengan eviden ilmiah yang memadai. Ia memberikan contoh praktik semacam itu, seperti intervensi integrasi sensori untuk anak autis, terapi EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing) untuk gangguan kecemasan, dan sebagainya. Baginya, pendapat yang mengatakan bahwa terapi-terapi empiris-ilmiah secara metodologis tidak sempurna, serta memiliki cela (flawed) karena penelitiannya berbasiskan kelompok, dan tidak mempertimbangkan kompleksitas masalah individu dan diversitas latar belakangnya (budaya, gaya hidup, nilai, preferensi treatment), tidak dapat dibenarkan. Argumen tersebut mengabaikan hal krusial bahwa (1) sains bertujuan mereduksi human error dengan meminimalisasikan confirmation bias (kecenderungan memfavoritkan pengetahuan yang mendukung keyakinan sendiri), dan bahwa (2) setiap upaya untuk meningkatkan rasio proporsi sains terhadap intervensi yang tak terdukung secara ilmiah, harus dibela, meskipun tetap harus dipandang “dapat keliru, tentatif, dan terbuka terhadap revisi”. Bahkan bagi Feist (2011), bukan hanya terdapat psikologi ilmiah (scientific psychology), tetapi juga ada psikologi ilmu (“psychology of science”), yang didefinisikan sebagai:

“…. the enterprise that applies empirical and theoretical methods of psychology to the investigation of scientific thought, behavior, and achievement. Simply put, the psychology of science is the scientific study of scientific thought and behavior”

Sebagaimana dipaparkan di atas, Feist (2011), Sarbin (1941), dan Lilienfeld (2010) membela status Psikologi sebagai sebuah sains. Sementara itu, Kaslow (1991, h. 625) membela Psikologi baik sebagai ilmu maupun sebagai kiat/seni. Tanpa menafikan bahwa Psikologi adalah sains, baginya, Psikologi, khususnya Psikologi Keluarga, juga merupakan kiat:

“I would suggest that although we definitely need a scientific framework and perspective, we also need to be comfortable with our intuition, and that the real connectedness in the therapeutic relationship happens because of the therapist variables…. We each need to follow our own inner beat, our hunches, and our intuition and see that we do not lose the heart and soul of therapy as it is expressed in one important vehicle of treatment that exists nowhere else, the therapeutic alliance with its profound healing potential…. In our offices, the artistry is imperative as we help families confront their pain, their dilemmas, and their nightmares. It is also the micro lens that determines what variables we use in research.”

Demikian pula, bagi Vaughan (1948, h. 100), Psikologi Sosial memiliki dua sisi, yakni ilmu dan kiat:

“… The accumulation of knowledge, however, does not make a good doctor. The skillful physician must know a great deal and he must also know how to make use of his fund of information. Beyond science is the art of applying science, whether it be in the practice of medicine or in the social adjustments of everyday life. Psychology as a science gives us the facts about human nature; psychology as an art is the study of how to use this information to obtain what we value…. Now, the art of living depends upon the effective coordination of numerous skills under the integrating influence of a life-plan…. The ‘how’ of this enviable accomplishment is an art, not a science. There is no mathematical formula to determine how ambitious a man should be, how much he should love his wife and children, how much religious faith he ought to have to protect his morale against unanticipated misfortunes. Building up one’s self-confidence to just the right amount so that the pitfalls of overconfidence and underconfidence are avoided, cannot be reduced to a statistical equation. The attainment of this ideal balance involves evaluation based on insight, a procedure that is not susceptible to precise measurement. The artistry of living wisely is more than a science; science is used as an instrument for achieving well-chosen ends.”

Pada sisi yang lain, psikologi memang juga dapat dipandang sebagai “human science”/humaniora. Apabila psikologi sebagai sains positivistik ingin menemukan hukum-hukum umum (nomotetik), maka psikologi sebagai “human science” ingin memahami (perilaku) manusia secara idiografis. Psikologi dalam hal ini mensyaratkan pemahaman (verstehen) aktivitas mental, intensi, dan pemaknaan manusia partikular; dan tidak berambisi melakukan prediksi dan kontrol. Sebagai contoh: Memahami tindakan Ahmadinejad di Forum Sidang Umum PBB mensyaratkan pemahaman tentang motifnya, kalkulasi-kalkulasinya, harapan-harapannya, dan ketakutan-ketakutannya. Verstehen berasal dari dalam diri manusia, bukan dari aplikasi hukum-hukum umum tingkah laku dan kausa-kausa (sebab) universal. Metodologi yang digunakan adalah hermeneutik. Gagasan sentral hermeneutik adalah bahwa kreasi manusia, seperti kesenian, bangunan, lembaga sosial dan perilaku tidak dapat diobjektivikasi sebagai hal-hal yang lepas dari subjek manusia itu sendiri; melainkan kreasi tersebut bergantung pada nilai-nilai dan harus dipahami dalam konteks waktu dan kulturalnya. Dalam psikologi sebagai human science, terdapat interpretasi sirkuler (bolak-balik) antara bagian-bagian dan keseluruhan. Sebagai contoh, kita harus mengetahui kepribadian pasien untuk memahami hasil tesnya, namun tes tersebut membantu untuk melengkapi pengetahuan kira tentang pasien tersebut. Subjektivitas dan pemaknaan manusia tidak dapat dijelaskan secara memuaskan dengan metode ilmiah a la ilmu alam.

Dengan demikian, walau gejala-gejala psikologi tidak dapat dijelaskan dalam hukum kausalitas, ia masih dapat dinamakan sains, yakni “hermeneutic science” (Bem & de Jong, 2006). Dalam hal ini, perlu dibedakan antara penyebab tindakan (causes of) dan nalar tindakan (reasons of); antara penjelasan nomologis/kausal (causal/nomological explanation) dengan pemahaman (understanding) (Bem & de Jong, 2006, h. 52-54). Kausa dengan nalar tidak identik. Agar jelas, ambil contoh, kita hendak menjawab pertanyaan mengenai sebuah gejala perilaku, “Mengapa Andi membanting pintu?”

Penjelasan kausal (causes of) dalam sains positivistik akan mengatakan Andi mengeluarkan energi di atas rata-rata untuk tindakan membanting pintu. Hal ini menyebabkan pintu bergerak lebih cepat, menghasilkan tumbukan yang keras antara pintu dengan tiang sanggahan pintu, suara keras, lampu-lampu berayun-ayun, dan seterusnya. Penjelasan ini menawarkan rangkaian sebab akibat (chain of causes of effects) dari tindakan membanting pintu itu. Penjelasan kausal-materialistik juga dapat melaporkan proses-proses mikro dalam badan Andi yang menyebabkan gerakan Andi, dan dapat dirunut lagi pada penjelasan neurologis pada otak Andi. Masalahnya adalah bahwa penjelasan semacam itu kurang memuaskan bagi sebagian orang. Sebuah tindakan seperti membanting pintu tidak identik dengan gerakan (movements).

Penjelasan nalar (reasons of) dalam “sains hermeneutik” akan mengatakan Andi membanting pintu karena ia sedang merasa tersinggung. Kaum materialis menilai penjelasan yang menggunakan reasons ini sebagai folk psychology atau common-sense psychology yang tidak memiliki status ilmiah. Menurut kaum materialis radikal (misalnya, Churchland), psikologi saintifik/ilmiah harus menggunakan penjelasan fisik dan neurosaintifik. Namun, menurut kaum materialis yang kurang radikal (misalnya, Donald Davidson), reasons dapat dianggap causes juga. Jadi ada relasi kausal di antara dua jenis peristiwa material, yakni (1) peristiwa mental yang bersifat batin (inner), yang distingtif/berbeda dalam dimensi waktu dan tempat dari (2) peristiwa badaniah yang dapat diobservasi. Misalnya, Andi membanting pintu karena ia tersinggung, dan keadaan tersinggung itu dijelaskan lagi penyebabnya dengan proses-proses di otak.

Dengan perkataan lain: (1) Tindakan (actions) tidak sama dengan gerakan (movements), (2) Nalar bertindak (reasons) tidak sama dengan sebab gerakan (causes of movements). Dasar pikirannya adalah bahwa faktanya: (1) Gerakan yang sama dapat mengekspresikan tindakan yang berbeda. Misalnya, mengangkat tangan, bisa berarti menyapa, mendesak orang untuk berhenti melakukan sesuatu, atau sekadar meniru orang lain yang sedang mengangkat tangan; (2) Tindakan tertentu tidak membutuhkan gerakan. Misalnya: menolak sesuatu dengan cara bungkam; (3) Sejumlah tindakan sangat komprehensif sedemikian sehingga tidak jelas gerakan apa yang bertanggung jawab (menjadi kausa) tehadap tindakan itu. Sebagai contoh, tindakan fraud (penipuan). Gerakan badan apa yang dapat diidentikkan dengan fraud? Sangat mungkin beragam. Jelas bahwa sains tidak harus mensyaratkan penjelasan dalam hukum kausalitas semacam ini.

Dengan perkataan lain, tindakan memiliki status ontologis yang lain. Ontologi tindakan bukan pada gerakannya. Tindakan dan gerakan tidak berada pada kategori yang sama. Tindakan lebih merupakan deskripsi dan interpretasi atas peristiwa dan gerakan. Tindakan menyampaikan makna, memiliki simbolisme, dan memiliki makna dan identitas bergantung pada konteksnya. Itu sebabnya mengapa tindakan harus “dimengerti” (understood). Hal ini sama dengan nalar (reasons). Reasons memiliki kerangka intensi (niat), hasrat (desires), emosi, dan keyakinan, yang sarat makna dan interpretasi yang dikomunikasikan antar orang. Manusia bertanya tentang reasons seseorang (intensi, goal-directed motivation) ketika ingin menilai tindakan orang tersebut. Jadi, tindakan dan nalar berada pada taraf eksplanasi yang sama. Relasi antara actions dan reasons merupakan relasi normatif, bukan relasi kausal. Reasons diapresiasi sebagai argumen, bukan sebagai “kekuatan (force) yang intensitasnya dapat diukur sebelumnya, dan yang efek kekuatannya dapat diprediksi secara akurat” di bawah pengaruh hukum kausalitas.

Jadi dalam konteks contoh Andi di atas, tidak berguna mencari penjelasan tentang reasons di dalam aktivitas mikro otak pelaku tindakan. Justru yang ingin dicapai psikologi adalah memahami perilaku orang (understanding people’s behavior), bukan hukum kausalitas.

Oleh karena adanya “perubahan” minat kognitif dari “eksplanasi” (menjelaskan) mengapa terjadi sebuah tindakan berdasarkan fungsi peristiwa dalam waktu dan tempat, menjadi “pemahaman” (understanding) tindakan dari reasons dan intensi; psikologi disebut “sains hermeneutic”. Manusia harus dipahami dan dijumpai bukan dengan memperlakukannya sebagai objek (seperti benda-benda; diperlakukan sebagai dinamika neurotransimiter, kontraksi otot, proses otak, dan sebagainya), melainkan sebagai “subjek-objek” yang berelasi dengan “subjek-objek” lain (kita) dan menampilkan diri kepada kita melalui interaksi dan komunikasi dialogis. Inilah kondisi Sains Hermeneutik itu.

Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan memahami manusia tidak hanya dari komunikasi saja. Manusia bertindak dengan otak dan badannya. Keduanya merupakan syarat perlu (necessary conditions) bagi pikiran dan tingkah laku. Dalam banyak kasus, kita membutuhkan penjelasan campuran antara penjelasan nomologis/kausal, fungsional, dan pemahaman.

Dalam psikologi, masih dan terus terdapat tarik-menarik antara scientific respectability dan human interest, antara penjelasan ilmiah (saintifik) dan pemahaman pengalaman yang hidup (lived experience). Keduanya ada dalam psikologi, baik psikologi sebagai sains positivistik maupun sebagai human science/humaniora. Eksplanasi psikologi terletak pada sebuah kontinum dari penafsiran hermeneutik (seperti psikoterapi, yang berfokus pada makna, intensi, dan individu yang unik dalam konteks historis) sampai dengan nomologis (seperti neuropsikologi kognitif, yang berfokus pada hukum-hukum universal). Baik eksplanasi nomologis (sains) maupun pemahaman hermeneutik ada dalam derajat/kadar tertentu dalam psikologi. Psikologi adalah sains dengan lebih dari satu level penjelasan, tidak hanya penjelasan kausal, tetapi juga ada penjelasan hermeneutik. Pertanyaan-pertanyaan tentang gejala psikologi memiliki jawaban yang berbeda-beda, yang dapat ko-eksis (ada bersama), dan saling mempengaruhi secara mutualistik. Penjelasan yang satu tidak lantas secara sederhana mengurangi atau menggantikan penjelasan yang lain. Sebagai contoh, pada gejala-gejala kognitif, seperti persepsi, keterampilan belajar, memori, dan emosi, interdependensi konseptual antar berbagai tingkat penjelasan merupakan hal yang sangat nyata, dan psikolog dapat menggunakan tingkat-tingkat dan model-model penjelasan yang berbeda. Perbedaan antara pemahaman (understanding, reasons of) dan penjelasan (explanation, causes of) lebih merupakan sebuah kontinum, bukan distingsi mutlak (“atau reasons of, atau causes of”). Sejumlah ranah psikologi lebih nomologis/kausal dibandingkan ranah psikologi yang lain. Sejumlah ranah psikologis lebih hermeneutik dibandingkan yang lain. Genetika depresi, pengukuran terapi, dan hubungan saraf dengan empati, dan biokimia memori merupakan contoh-contoh ranah psikologi yang menerima pengaruh bolak-balik antar berbagai tingkat penjelasan dalam psikologi.

Sekali lagi, gejala-gejala psikologis (perilaku) tidak sepenuhnya dapat merefleksikan (atau sepenuhnya bisa dikonsepsikan) sebagai “realitas” apa adanya (naturalistic view). Memang ada level atau tingkat tertentu hal tersebut dimungkinkan oleh psikologi, misalnya dalam Psikofisologi atau Neuropsikologi Kognitif. Kendati demikian, banyak juga bagian dari psikologi yang berkenaan dengan ranah human science, yang lebih mendekati gambaran realitas sebagai “socially constructed reality”. Agar jelas, ambil kembali contoh konkret, sebagai berikut: Saya memang dapat mempelajari pikiran saya dengan metode eksperimental. Namun demikian, guna menangkap isi dari pikiran saya sebagai yang berelasi dengan pengalaman saya sebagai manusia, maka biografi saya, struktur pemaknaan saya, dan metode hermeneutik diperlukan. Banyak program kritis dalam sejarah psikologi yang menyarankan agar subject matter spesifik dari psikologi membutuhkan metodologi alternatif terhadap teknik-teknik naturalistik. Danzinger (1997) juga pernah menunjukkan konsep “inteligensi” sekalipun bukan sebuah kualitas naturalistik. Namun demikian, apabila konsep-konsep psikologis mengandung nuansa sosiohistoris, maka teori-teori psikologi sesungguhnya juga lekat dengan politik dalam arti seluas-luasnya. Politik dan human science senantiasa saling mempengaruhi. Bahkan statistika Galtonian muncul dari sebuah agenda politik eugenik, kolonialisme, dan rasisme. Jadi, gagasan bahwa psikologi itu bebas nilai, imparsial secara politik, dan bahwa psikologi merupakan ilmu alam yang menemukan hukum-hukum universal perilaku, secara historis sulit dipertahankan. Ambil contoh konkret: Apabila kemiskinan ditemukan oleh ilmuwan sebagai sebuah faktor risiko bagi perkembangan individu yang tidak sehat, menjadi dipertanyakan apabila ilmuwan tidak hendak mengubahnya.

Dalam konteks ini, juga dapat dipertanyakan, apakah kebenaran psikologis dapat dicapai semata-mata dengan mengikuti metodologi saintifik yang ketat. Padahal kebenaran psikologis juga merupakan persoalan konsensus dan ada kriteria “validasi konsensual” dalam menentukan teori yang baik. Apabila demikian, maka hal tersebut merupakan proses politis (Teo, 2005). Metode-metode yang lebih banyak bertumpu kepada penafsiran (hermeneutics, discourses, dan sebagainya) dapat klop dengan konsepsi psikologi sebagai science sejauh metode-metode tersebut menyediakan pengetahuan mengenai konteks (necessary context) yang pertama-tama membentuk komunikasi dan pemahaman dalam menyusun science. Jadi, tugas mendasar peneliti atau ilmuwan psikologi adalah terus-menerus mempertimbangkan konteks sosial-kemanusiaan ketika menyusun science, dan mewaspadai konteks ini agar tidak menimbulkan bias yang besar. Dasarnya adalah bahwa hal-hal yang disangka fakta dalam logika ilmu alam sesungguhnya bersifat theory laden. “Fakta ilmiah” senantiasa berubah, bukan karena dunia berubah, namun karena teori kita berubah. Sebagaimana diungkapkan oleh Hesse (1980, dalam Bem & de Jong, 2006) faktor manusia dan sosial itu intrinsik dalam semua sains. Posisi ini tidak perlu mentah-mentah menolak seluruh asumsi-asumsi positivisme, melainkan mengapresiasi peran interpretasi dan siklus hermeneutik antara data dan teori.

Perlu dipertimbangkan juga pernyataan Gross (2009, h. 205) bahwa sementara Psikologi selalu berupaya memodelkan dirinya pada “fisika klasik”, fisika sendiri tidak lagi mengadopsi pandangan “klasik” tentang sains. Fisikawan saat ini meyakini bahwa dunia tidak dapat dipelajari secara objektif, independen dari pengamat yang berupaya mengukurnya. Metode-metode ilmu alam sebaik-baiknya hanya memberikan pengetahuan parsial tentang perilaku manusia. Hetherington, mantan Presiden British Psychological Society bahkan menyatakan bahwa Psikologi sebagian merupakan bagian dari natural science dan sebagian merupakan bagian dari interpretive science. Jadi beralasan bahwa kita perlu mengembangkan metode-metode yang secara mumpuni mempelajari manusia sebagai organisme, sebagai anggota organisasi-organisasi sosial, dan sebagai orang yang berdialog. Dalam konteks ini, analisis wacana, dan sebagainya yang bertumpu kepada penafsiran itu dapat memainkan peran. Metode-metode yang bertumpu kepada penafsiran atau hermeneutik bukanlah metode yang melepaskan diri (detached) dari pengamatan objektif, namun lebih merupakan dialog di mana sang penafsir membawa “cakrawala/horizon”-nya, latar belakang kulturalnya, opininya, norma subjektifnya, prasangka-prasangkanya dan mengkonfrontasikannya dengan teks. Interpretasi atau penafsiran pada kenyataannya hanya mungkin bila mulai dari sini. Dikotomisasi kaku antara penjelasan nomologis (hukum-hukum sebab akibat) dan pandangan hermeneutik tidak memadai. Pemahaman dan eksplanasi merupakan suatu kontinum. Sebagai contoh, kita harus memahami terlebih dahulu dari dalam (from the inside), apa maknanya frustrasi, dan apa yang diperhitungkan sebagai perilaku agresif dalam sebuah kebudayaan, sebelum kita dapat mulai melakukan pengukuran dan mencari hukum-hukum umum. Jadi eksplanasi psikologi terletak pada sebuah kontinum dari penafsiran hermeneutik sampai dengan nomologis.

Psikologi: Ilmu Alam atau Ilmu Sosial?

Apabila kita menyimak deskripsi perbedaan antara gelar BA dan BS, nampak bahwa BA lebih dekat ke ilmu sosial, sedangkan BS lebih dekat ke ilmu alam (natural science). Dalam disiplin psikologi, sub-disiplin yang merupakan contoh tipikal dari yang dipelajari dalam BS adalah Neurosains/Neuropsikologi Kognitif, yang memiliki asumsi epistemologis Naturalisme. Contoh tipikal dalam BS adalah Psikologi Sosial, yang memiliki asumsi epistemologis Konstruksionisme.

Konstruksionisme memandang bahwa kognisi kita bergantung pada praktik-praktik, aturan-aturan, dan konvensi-konvensi sosial dan kultural. Konsekuensinya, hal-hal yang kita anggap eksis dalam realitas material sesungguhnya sepenuhnya bergantung pada, bervariasi sesuai dengan, dan semata-mata produk dari konsepsi, kategorisasi, dan deskripsi yang kebetulan kita “temukan” (invensi) atau “fabrikasi” mengenai realitas dalam rangkaian tindakan kita pada pelbagai situasi. Tidak ada kriteria yang berasal dari dunia “luar” yang menentukan kebenaran kognisi kita dan deskripsi kita tentangnya. Menurut Praetorius (2003), konstruksionisme gagal melihat bahwa kita mungkin memiliki pengetahuan objektif; bahwa kita dapat mengemukakan deskripsi yang benar tanpa pada saat yang sama meragukan atau mempertanyakan (a) eksistensi objektif kita sendiri, serta (b) kebenaran kognisi dan deskripsi kita mengenai diri kita sendiri. Salah satu turunan dari konstruksionisme adalah Psikologi Hermeneutik (Martin & Sugarman, 2001), juga Psikologi Diskursif yang menurut Mather (2000) menjadi fondasi Psikologi Kritis.

Di pihak lain, asumsi dasar naturalisme adalah bahwa segala sesuatu yang eksis memiliki penjelasan fisis. Fenomena mental termasuk dalam gejala yang memiliki kausalitas (sebab dan akibat) yang dapat dijelaskan secara eksplanatori oleh fisika—metodologi pemerolehan pengetahuannya adalah eksperimental. Sebagai contoh, rasa sakit atau keyakinan tentang realitas memiliki sebab-sebab fisis (misalnya, kondisi fisik dan kerja otak) serta efek-efek fisis (misalnya tindakan yang menghasilkan akibat fisik). Dengan demikian, fenomena mental merupakan fenomena fisik dan dapat dijelaskan dengan terminologi fisika. Keyakinan, pikiran, serta fenomena mental lainnya tidak memiliki eksistensi objektif, kecuali tersusun atas dan dapat direduksi pada materi fisik. Naturalisme mengabaikan dependensi atau kebergantungan deskripsi saintifik tentang fenomena fisik pada deskripsi non-saintifik (Praetorius, 2003). Padahal, titik berangkat setiap penelitian ilmiah harus merupakan deskripsi sehari-hari yang biasa (ordinary) dalam dunia yang kita akrabi. Pun pula, setiap deskripsi dan penjelasan ilmiah tentang fenomena partikular bergantung pada dan secara logis berelasi dengan deskripsi lain (baik non-saintifik maupun saintifik).

Dengan cognitive turn, berkembangnya cognitive neuropsychology, psikologi semakin menjadi saintifik dalam terminologi ilmu alam; atau dengan perkataan lain, dengan psikologi kognitif maka “naturalisasi epistemologi” psikologi sebagai sebuah ilmu kian dikukuhkan (Bem & de Jong, 2006). Kata “naturalisasi” di sini penting. Artinya adalah bahwa kini membincangkan apakah psikologi itu sains ataukah bukan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada debat epistemologi filosofis. Neuropsikologi kognitif membuat psikologi menukik ke “jantung sains”. Hal ini karena: (1) Sains tidak lain merupakan pengetahuan yang sifatnya ilmiah (scientific knowledge), yang memuat reduksi, eksplanasi, kausalitas, dan sebagainya; (2) Pengetahuan itu sendiri merupakan hasil dari fungsi-fungsi kognitif, seperti mengamati, berpikir, menyimpulkan, mengkonsepkan, dll; (3) Neuropsikologi kognitif menggunakan naturalistic inquiry (metode penyelidikan naturalistik, seperti menggunakan pencitraan otak melalui teknologi fMRI, dll) dalam mempelajari fungsi-fungsi kognitif melalui objektivikasi dan reduksi (seperti menyelidiki proses-proses biokimiawi dalam sinapsis otak untuk mengetahui fenomena psikologi ingatan); (4) Neuropsikologi kognitif membawa psikologi lebih maju daripada psikologi kognitif. Psikologi kognitif hanya merupakan aproksimasi atau perkiraan global, abstrak, “kasar” terhadap gejala psikis; sedangkan neuropsikologi kognitif menjelaskan sesuatu yang nyata (riil) yang mendasari dinamika penyebab fenomena psikologis manusia. Perdebatan tentang Psikologi sebagai ilmu alam selanjutnya dapat dibaca pada karya Hatfield (1994).

Perdebatan filosofis antara “kubu” naturalisme dengan kubu “naturalisme” masih berlangsung sampai saat ini. Meskipun demikian, ada pihak-pihak yang berupaya mendamaikan keduanya, misalnya Praetorius (2003) dengan Correctness Principle-nya. Ia menyajikan analogi untuk prinsipnya itu, sebagai berikut (h. 532).

“How can we possibly talk consistently about the apples on the table ‘out there’ without or independently of presupposing that such things as apples and tables ‘out there’ are things that we may indeed have knowledge of and about which we can put forward true propositions? And conversely, how can we possibly talk consistently about our cognition and description of the apples on the table ‘out there’ without, or independently of, referring to and at the same time talking about the actual apples on the table in question? Without presupposing these inter-dependencies, neither apples on the table ‘out there’, nor cognition or descriptions of them, would make any sense.”

Ada pula ahli psikologi yang menggunakan pendekatan eklektik. Misalnya, ketika Bowlby (1984, h. 19) menjelaskan mengenai Psikoanalisis, yang dapat dipandang sebagai ilmu alam maupun ilmu sejarah:

“Under the label ‘psychoanalysis,’ it is clear, two complementary disciplines are striving to live and develop. In so far as we are trying to understand the general principles accounting for personality development and psychopathology, necessary for example if we are to know what forms of child care tend to produce what sorts of personality formation, we adopt the criteria of the natural sciences. And we do the same when we are trying to understand the essential features of effective therapy. In these fields we are dealing with statistical probabilities. In so far as we are concerned to understand the personal problems of a given individual, and what events may have contributed to their development, necessary if we are to help him (though far from sufficient), we adopt the criteria of the historical sciences.”

Melanjutkan pandangan eklektik Bowlby di atas mengenai bagaimana kita memandang Psikoanalisis, banyak psikolog beranggapan bahwa Psikoanalisis Freud hanya naturalis, karena Freud banyak mengadopsi konsep ilmu alam, seperti energi psikis (berdasarkan Hukum Konservasi Energi) (Suryabrata, 2002); di samping Freud juga menerima pengaruh teori-teori biologis dari Lamarck dan Haeckel (yang mempengaruhi konsepnya tentang perkembangan libido) (Bowlby, 1984). Kajian yang lebih tajam terhadap Psikoanalisis Freud sebagai pengetahuan yang dikonstruksi secara sosial diperlihatkan oleh Sulloway (1991). Ia memberikan pertanyaan-pertanyaan pembuka yang mengantar kita untuk lebih memahami bahwa produksi pengetahuan Psikoanalisis justru berlangsung secara sosial (h. 261):

“If Freud did not cure most of his patients or even believe them generally curable, what was the purpose of publishing case histories? Even more to the point, why did Freud choose to publish analyses of individuals who were usually treated only briefly, usually never cured, and sometimes not even seen by him personally? Just who did he really expect to convince by these fragmentary and imperfect case histories? And why do many psychoanalysts proudly consider such problematic case histories to be, in Kurt Eissler’s words, ‘the pillars on which psychoanalysis as an empirical science rests’”.

Ahli lain, Braun dan Baribeau (1985) pernah menteoretisasikan organisme hidup sebagai yang memiliki hubungan antara makhluk alamiah (natural being) dengan makhluk sosial (social being). Mereka melakukan analisis terhadap masalah objektivitas lawan subjektivitas dalam psikologi, dan berteori bahwa Psikologi merupakan perhubungan antara ilmu alam dan ilmu sosial. Menariknya, Braun dan Baribeau adalah para ahli psikofisiologis, namun mencoba memberikan fondasi metatori psikologi yang kompatibel dengan Marxisme. Menurut mereka, Psikologi Marxis adalah Psikologi Leontiev, yang berbunyi “Psyche is objective activity constitutive of subjective reflection” (h. 134). Untuk memahami definisi ini, dapat juga membaca tulisan Juneman (2011) tentang Teori Aktivitas. Keunikan definisi tentang psike (mind) tersebut adalah: (a) tidak bersifat sensualis-empirisis; (b) tidak pula dapat diidentifikasikan sebagai turunan konstruktivisme Kant, Piaget, dan Kolakowski; (c) tidak tergolong pan-psikisme dalam biologi; karena “psike” di sini tidak sama dengan bentukan murni vegetatif dan infra-vegetatif; (d) tidak menjadikan psikologi sebagai non-entitas. Braun dan Baribeau (1985) menyimpulkan bahwa aktivitas psikis merupakan bentuk paling tinggi dari evolusi “pertukaran informasi”, dan hal ini terdapat pada teori refleksi Lenin yang dimodernisasikan. Dalam teori ini, materialisme, realisme, dan determinisme radikal memainkan peran.

Seluruh kajian teoretik di atas memperlihatkan bahwa terdapat keragaman dalam psikologi. Menempatkan Psikologi, apakah sebagai ilmu alam atau ilmu sosial, atau hibrida keduanya, bukan pekerjaan yang simplistik. Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran, misalnya, nampaknya menganut Naturalisme dan “Psikologi Sebagai Ilmu Alam” karena menurut Pedoman Penyelenggaran Pendidikannya, sejak tahun 1964 Program Studi S1 Psikologi Unpad hanya menerima lulusan SMA Kelompok/Jurusan IPA (Siregar, 2012). Pemerintah telah menggolongkan Psikologi ke dalam Rumpun Ilmu Sosial dalam UU Pendidikan Tinggi yang baru; dengan demikian, apakah UnPad harus mengubah tradisi naturalisnya? Apabila seorang Sarjana Psikologi yang mengikuti naturalisme, lalu meneruskan mengambil Magister Neurosains, apakah lalu dikatakan pendidikannya tidak serumpun; demikian pula, seorang Sarjana Sosiologi yang menempuh pendidikan Magister Psikologi Sosial (bila berpedoman pada Buku Sertifikasi Dosen Dikti yang menggolongkan Psikologi dalam Rumpun Ilmu Kesehatan)?

Psikologi: Apakah Memiliki Satu Paradigma?

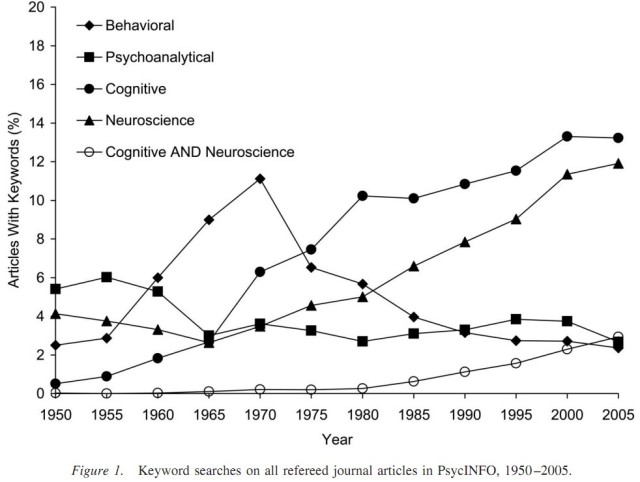

Glassman dan Hadad (2009) mengemukakan adanya lima pendekatan (approaches) dan tiga perspektif dalam psikologi, yakni (1) Pendekatan Biologis, (2) Pendekatan Behavioris, (3) Pendekatan Kognitif, (4) Pendekatan Psikodinamik/Psikoanalitik, (5) Pendekatan Humanistik, (6) Perspektif Perkembangan, (7) Perspektif Perilaku Sosial, (8) Perspektif Perilaku Abnormal. Tiap-tiap pendekatan memiliki asumsi ontologis dan epistemologisnya sendiri, juga memiliki jurnal-jurnal ilmiah yang kebanyakan di antaranya tidak saling “bertegur sapa”, kecuali pendekatan kognitif dan neurosains (Gambar 1). Belum lagi jika kita mempertimbangkan Teori Manajemen Teror (TMT) yang berambisi menjadi grand paradigm dalam psikologi (Juneman, 2010a). TMT memiliki proposisi bahwa hampir seluruh tingkah laku manusia dimotivasikan oleh preservasi terhadap teror eksistensial berupa ketakutan akan kematian. Patut juga diperhatikan bahwa scientific revolution–meminjam terminologi Thomas Kuhn)–terjadi pada berbagai pendekatan teoretik tersebut (Malone, 2009). Pendekatan yang secara historis muncul belakangan tidak perlu berarti lebih “ilmiah” daripada pendapatan yang muncul lebih awal, melainkan terdapat “pertarungan revolusioner” sepanjang masa antar berbagai pendekatan.

Kondisi ketidaksatuan paradigma dalam psikologi ini, bahwa “psychology is a disunified discipline allowing for many different interests, schools, and approaches” (Spear, 2007, h. 363) membuat orang curiga bahwa Psikologi bukanlah ilmu. Konsekuensi lebih lanjutnya, tanpa unifikasi, pencapaian psikologi akan terbatas (Trafimow, 2012).

Telah banyak sejumlah ahli yang mencoba melakukan unifikasi psikologi. State of the art dari upaya “menyatukan psikologi”, misalnya, dalam bahasa Indonesia dapat dibaca dalam tulisan Hastjarjo (2008), meskipun Hastratjo sendiri tidak sedang mengupayakan unifikasi psikologi. Unifikasi psikologi sering disinonimkan dengan integrasi psikologi. Effendy (2009) mencatat adanya tiga upaya mengintegrasikan psikologi, yakni Psikologi Integral, Psikologi Evolusioner, dan Sistem Pohon Pengetahuan (Tree of Knowledge System/ToK). Saduran mengenai metateori dalam Psikologi Evolusioner dapat dibaca dalam Juneman (2010b).

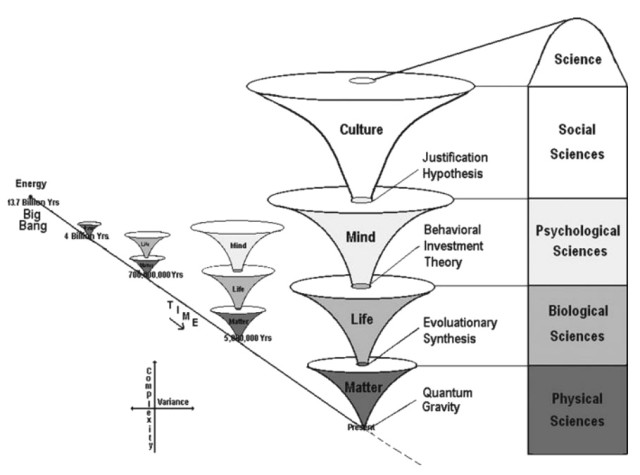

Henriques (2011) meyakini bahwa Sistem ToK yang dibangunnya merupakan kerangka kerja yang memadai dalam menjelaskan “Life, Mind, Culture and behavior”, bagaimana hal-hal tersebut berelasi satu sama lain, dan karenanya mengapresiasi pandangan ilmuwan alam (natural scientist), ilmuwan sosial (social scientist), dan para pemikir humanistik. Bagi Henriques (2004, dalam Hastjarjo, 2008), psikologi manusia merupakan sebuah hibrid antara formalisme psikologi (yang memposisikan mind berhubungan dengan psikologi hewan) dengan ilmu-ilmu sosial.

Visualisasi Henriques yang masyur nampak dalam Gambar 2. Metafora pohon digunakan karena pohon mengilustrasikan betapa beragamnya cabang-cabang kompleksitas yang saling terkait (interkoneksi) dan muncul sepanjang waktu sejak permulaan dasar, sehingga menempatkan manusia dalam konteks sebuah narasi evolusioner kosmis. Pohon juga menyampaikan pandangan tentang pengetahuan yang bersifat holistik, organis, dan sistemik.

Gambar 1. Ragam Artikel Jurnal Ilmiah Dalam Psikologi Menurut “Mazhab”-nya (Spear, 2007)

Gambar 2. Pohon Pengetahuan (Henriques, 2011)

Tawaran unifikasi terbaru datang dari Shen, Liu, dan Yuan (2011), yakni social cognitive neuroscience; serta Brinkmann (2011), yakni integrative model of human mind. Berikut ini akan dibahas sekilas model integratif yang terakhir disebutkan ini.

Integrative model of human mind sesungguhnya berasal dari “psikologi hibrid”-nya Harré (2002). Psikologi hibrid merupakan sebuah metateori yang mengintegrasikan pendekatan kausal (metodologi eksperimental, dengan objek studi berupa materi yang relevan dengan proses mental; sebagaimana terdapat dalam behaviorisme dan neurosains) dengan pendekatan normatif/non-kausal (human meaning-making, dengan objek studi manusia sebagai makhluk intensional; sebagaimana terdapat dalam psikologi sosiokultural dan psikologi diskursif). Brinkmann (2011) kemudian menambahkan empat “mediator mind” ke dalam psikologi hibrid tersebut, yakni (1) otak, (2) badan (beserta kebiasaannya), (3) praktik sosial (beserta normanya), dan (4) artefak teknologi (beserta fungsi stabilisasinya). Märtsin (2012) menambahkan mediasi semiotika ke dalam model Brinkmann. Proposisi Brinkman (2011, h. 3) dirangkum sebagai berikut:

“As the brain needs a living body in order to function as a mediator of psychological acts, so the body needs social practices to socialize it and its habits, just as sociality in the human sense needs technological artefacts in order for social relationships to be sufficiently stabilized so that human societies can emerge …. Psychological phenomena—our ways of perceiving, acting, remembering and feeling—do not simply happen, but can be done more or less well relative to local customs, norms and conventions …. It is fruitful to think of the mind as a verb rather than a noun, as an activity or process rather than a static entity, and, when we do so, we address the mind as a normative phenomenon.”

Model mediasi Brinkmann nampak dalam Gambar 3.

Gambar 3. Empat Mediator Mind (Brinkmann, 2011)

Bagaimana dengan upaya unifikasi oleh psikolog Indonesia? Hastjarjo (2006, h. 284), mensinyalir bahwa:

“Psikologi Indonesia masih lebih sering merupakan aplikasi dari paradigma, teori serta model psikologi mancanegara…. Di Indonesia belum banyak terjadi perkembangan psikologi dalam hal teori serta model, alih-alih paradigma.”

Hastjarjo (2010) menambahkan sinyalirnya itu dengan mengatakan (h. 483):

“Yurevich mensinyalir kebanyakan psikolog (apakah di dalamnya termasuk kita?) masuk dalam golongan pertama [indiferensialis metodologis], sehingga membuat komunitas psikologi kurang peka terhadap permasalahan ‘abadi’ metodologi psikologi.”

Berdasarkan penelusuran saya, di Indonesia, tawaran mengenai unifikasi psikologi telah dimulai oleh Takwin (2009). Sekadar sebagai catatan, Bagus Takwin memiliki pendidikan S1 Psikologi, S2 Ilmu Filsafat, dan S3 Psikologi. Proposisi-proposisi Takwin dalam upaya unifikasi (pemaduan) psikologi dapat dirangkum sebagai berikut:

(1) Perbedaan ontologi dan epistemologi dalam psikologi bukanlah tujuan, melainkan kondisi yang dihasilkan dari kegigihan setiap tokoh dan aliran psikologi untuk mempertahankan universalitas dari pengetahuan yang dihasilkannya (h. 4); (2) Tidak ada alasan untuk menolak tercapainya kebahagiaan sebagai tujuan dari usaha memperoleh pengetahuan, juga pengetahuan psikologis (h. 13); (3) Psikologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi perasaan, tingkah laku, dan pikiran manusia dalam aktivitas-aktivitasnya mencapai kebahagiaan (h. 14); (4) Kebahagiaan hanya dapat diperoleh melalui kehidupan bersama dalam masyarakat, maka aktivitas-aktivitas yang dikaji psikologi selalu bersifat sosial (h. 16); (5) Logika yang memadai bagi psikologi adalah logika yang dapat menjelaskan gejala majemuk yang inkonsisten (h. 18); (6) Teori Himpunan dapat digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar dalam psikologi yang juga mengkaji gejala yang inkonsisten (h. 19); (7) Jiwa sebagai bagian (himpunan bagian) dari situasi psikologis (himpunan induk dari jiwa) hendak ditata sedemikian rupa oleh psikologi agar dapat dipetakan dengan kebahagiaan. Untuk itu diperlukan sebuah fungsi yang dapat menghasilkan hubungan korespondensi satu-satu antara jiwa dan kebahagiaan (h. 25); dan (8) Pengetahuan yang hendak diperoleh psikologi adalah pengetahuan-pengetahuan tentang bagaimana jiwa dapat terus-menerus memperoleh kebahagiaan (h. 26).

Dalam konteks riset, “eklektikisme” itu sendiri memang dimungkinkan dalam penelitian empirik sejauh sampai batas penelitian itu hendak memecahkan masalah (problem solving) “dalam rangka kebahagiaan manusia” sebagaimana disinyalir Takwin di atas, khususnya bila dilandasi atas kesadaran bahwa terdapat limitasi atau keterbatasan strategi dari pendekatan tertentu. Namun eklektikisme sulit dimungkinkan dalam penelitian dasar (basic research), karena asumsi epistemologis dari berbagai pendekatan berbeda-beda. Sesuai dengan prinsip incommensurability (terminologi Kuhn), penggabungan begitu saja adalah tindakan yang serampangan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian pemecahan masalah pun, seperti dalam penelitian dalam rangka intervensi atau terapi, pendekatan eklektik harus dilakukan secara hati-hati dan harus didasarkan atas pengetahuan yang jelas tentang berbagai pendekatan tersebut dan situasi apa yang paling tepat diteliti dengan berbagai pendekatan tersebut. Menurut Glassman dan Hadad (2009), eklektikisme yang serampangan dapat berujung pada tidak bertambahnya pengetahuan kita mengenai fenomena yang kita hadapi. Eklektikisme bukannya menjadi metode terbaik malah menjadi metode terburuk. Penelitian eklektik dalam menguji sebuah model teoritik saat ini nampak dalam riset-riset Psikologi Kritis (critical psychology). Namun demikian, perlu diingat bahwa dalam hal riset psikologi kritis ini, asumsi yang dipegang adalah (Fakih, 2009):

“Teori sosial memiliki dimensi praksis …. Teori memiliki kaitan dengan praktik pembebasan dan emansipasi …. Urusan teori sosial bukan hanya menggambarkan, memberikan makna, atau menjelaskan realitas sosial atau proses sosial ….. Teori harus memiliki implikasi pada praktik politik …. Teori hendaknya memberikan preskripsi bagaimana seharusnya suatu masyarakat bertindak/beraksi …. Verifikasi kebenaran teori sosial adalah melalui verifikasi praksis yang berupa aksi masyarakat yang memiliki kesadaran kritis yang bertindak atas interes mereka sendiri. Jadi verifikasinya diukur dari perubahan sosial itu sendiri.”

Psikologi kritis menganggap ada banyak pendekatan yang dianggap benar dan dapat berfungsi dalam konteksnya masing-masing (Moeliono, 2009). Serupa dengan teori sosial kritis yang cenderung bersifat multidisiplin, psikologi kritis mengikuti beragam teori dan metode yang relevan; tidak berpegang hanya pada satu mazhab atau paradigma. Psikologi kritis itu anti status quo (yang selama ini status quo dipertahankan oleh psikologi arus utama/mainstream) dan menghendaki perubahan sosial maupun perubahan psikologi.

Psikologi: Tantangan Bagi Unifikasi

Trafimow (2012) menegaskan bahwa ada perbedaan antara unifikasi psikologi dengan integrasi psikologi dan mekanisme psikologi. Unifikasi tidak semudah menciptakan integrasi dan mekanisme. Integrasi dan mekanisme pada hakikatnya hanyalah klasifikasi atau menggolong-golongkan temuan ke dalam body of literature yang sudah ada. Unifikasi jauh lebih dalam dari itu, ingin memberikan insight baru mengenai bagaimana kita harus memaknai temuan dan mekanisme dalam psikologi melalui prinsip-prinsip baru yang lebih mendasar. Unifikasi juga memungkinkan lahirnya prediksi-prediksi baru.

Menurut Trafimow, upaya unifikasi psikologi selama ini telah gagal dan tidak diterima secara luas karena dua hal: (1) tidak didukung oleh data, (2) tidak dapat difalsifikasi. Trafimow (2012) menawarkan sebuah metode yang dapat ditempuh untuk mengunifikasi psikologi, yakni mengkreasikan atau menemukan teori yang sukses bekerja dalam konteks psikologis yang sangat bervariasi. Harapan untuk mengunifikasi psikologi muncul dari sini. Ia memberikan contoh teori semacam itu yakni Teori Performansi Potensial (Potential Performance Theory/PPT) yang diciptakan oleh Trafimow dan rekannya, Rice. Mengapa? Sebab PPT adalah “an example of unification in a small way in psychology” (h. 697). Unifikasi skala-kecil ini memberikan harapan untuk unifikasi skala-besar di masa mendatang. PPT merupakan sebuah teori yang sangat matematis yang memiliki proposisi (h. 701):

“Human behavior is, at least in part, random, and randomness pushes performance in the direction of the chance level; randomness generally reduces performance.”

PPT mengarahkan psikolog kepada unifikasi karena teori ini telah berhasil diterapkan guna memahami proses-proses acak dan sistematis dalam berbagai konteks, misalnya mendasari pengambilan keputusan moral relatif, interaksi antara manusia dan otomasi, meta-atribusi menyangkut perilaku negatif (seperti ketidakjujuran), dan aplikasi pada signal detection theory. Trafimow memberikan tantangan kepada psikolog dan filsuf psikologi, bukan pertama-tama untuk menjadi peneliti PPT, melainkan menemukan teori sejenis atau yang lebih baik daripada PPT, karena dapat menjadi pintu masuk ke unifikasi psikologi yang lebih besar.

Jadi, ada harapan untuk melakukan unifikasi psikologi, meskipun harapan itu baru mulai pada unifikasi skala kecil, khususnya pada taraf aplikasi atau pemecahan masalah pada ragam konteks.

Kesimpulan

Sebagai psikolog sosial, saya telah menyajikan dan merefleksikan perdebatan-perdebatan filosofis keilmuan dalam disiplin psikologi. Sebagaimana nampak dalam seluruh uraian di atas dan komentar saya, psikologi adalah contoh lokus perdebatan epistemologis yang solusinya tidak dan belum akan konklusif apalagi paripurna. Implikasi perdebatan ini tentu sampai kepada metodologi riset dan dimensi aksiologisnya. Kompleksitas ini baru berkenaan dengan satu disiplin ilmu, dan belum menelaah pembastaran dengan ilmu-ilmu lain, sebagaimana nampak dalam Gambar 4; belum pula meninjau diversitas ilmu lain yang non-psikologi.

Di pihak lain, Pemerintah Indonesia melalui UU Pendidikan Tinggi 2012 dan Buku Sertifikasi Dosen terbitan Ditjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah menetapkan bahwa Psikologi berada dalam Rumpun Ilmu Sosial (UU Dikti) atau Rumpun Ilmu Kesehatan (Buku Serdos). Apakah telah terjadi “kekerasan epistemologis” dalam hal ini? Ini merupakan pertanyaan yang penting untuk dijawab.

Artikel ini memberikan fondasi ilmiah untuk mengadvokasi gagasan bahwa perumpunan ilmu hendaknya berada dalam ranah kebijakan masing-masing perguruan tinggi.

Gambar 4. Contoh Asosiasi Psikologi yang Beririsan dengan Ilmu Lain (http://www.apa.org/about/division/index.aspx)

Daftar Rujukan

Bem, S., & de Jong, H. L. (2006). Theoretical issues in psychology: An introduction. London: SAGE Publications.

Bowlby, J. (1984). Psychoanalysis as a natural science. Psychoanalytic Psychology, 1(1), 7-21.

Braun, C. M. J., & Baribeau, J. M. C. (1985). A link between the social and natural sciences: The case of scientific psychology. Science & Society, 49(2), 131-158.

Brinkmann, S. (2011). Towards an expansive hybrid psychology: Integrating theories of the mediated mind. Integrative Psychological and Behavioral Science, 45(1), 1–20.

Effendy, N. (2009). Perkembangan psikologi: Kelahiran integral? Anima, 24(2), 124-131.

Fakih, M. (2009). Runtuhnya teori pembangunan dan globalisasi. Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar.

Feist, G. J. (2011). Psychology of science as a new subdiscipline in psychology. Current Directions in Psychological Science, 20(5), 330-334.

Glassman, W. E., & Hadad, M. (2009). Approaches to psychology (Edisi kelima). McGraw-Hill.

Gross, R. (2009). Themes, issues and debates in psychology (3rd ed.).UK: Hodder Education.

Harré, R. (2002). Cognitive science: A philosophical introduction. London: Sage.

Hastjarjo, T. D. (2006). Apakah psikologi dapat terintegrasi? Anima, 21(3), 275-285.

Hastjarjo, T. D. (2008). Mengintegrasikan psikologi: Peluang atau mimpi? Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Diakses pada 6 November 2012, dari http://mgb.ugm.ac.id/media/download/pidato-pengukuhan.html?download=156&start=70

Hastjarjo, T. D. (2010). Pluralisme terfragmentasi atau pluralisme terintegrasi. Dalam Supratiknya, A., & Susana, T., Lima puluh tahun Himpunan Psikologi Indonesia: Redefinisi psikologi Indonesia dalam keragaman. HIMPSI.

Hatfield, G. (1994). Remaking the science of mind: Psychology as natural science. University of Pennsylvania Institute for Research in Cognitive Science Technical Report No. IRCS-94-13. Diakses pada 6 November 2012, dari http://repository.upenn.edu/ircs_reports/159

Henriques, G. (2011). A new unified theory of psychology. Springer.

Juneman. (2010a). Kritik filsafat ilmu Lakatosian terhadap psikologi evolusioner. Diakses pada 6 November 2012, dari http://filsafat.kompasiana.com/2010/05/15/kritik-filsafat-ilmu-lakatosian-terhadap-psikologi-evolusioner-141432.html

Juneman. (2010b). Tinjauan kritis komprehensif terhadap Teori Manajemen Teror. MerPsy, 2(1), 132-166. Diakses pada 6 November 2012, dari http://www.scribd.com/doc/45091766/Psikologi-Internet-dan-Psikologi-Kematian

Juneman. (2011). Tinjauan kritis terhadap Teori Aktivitas dan Dilema Sosial. Humaniora, 2(1), 826-837, ISSN 2087-1236.

Kaslow, F. W. (1991). The art and science of family psychology. American Psychologist, 46(6), 621-626.

Lilienfeld, S. O. (2010). Can psychology become a science? Personality and Individual Differences, 49, 281–288.

Malone, J. C. (2009). Psychology: Pythagoras to present. Massachusetts Institute of Technology Press.

Martin, J., & Sugarman, J. (2001). Interpreting human kinds: Beginnings of a hermeneutic psychology. Theory & Psychology, 11(2), 193-207.

Märtsin, M. (2012). On mind, mediation and meaning-making. Culture Psychology, 18(3), 425-440.

Mather, R. (2000). The foundations of critical psychology. History of The Human Sciences, 13(2), 85-100.

Moeliono, L. (2009). Metode penelitian dan intervensi dalam penerapan psikologi sosial kritis. Dalam Godwin, R. (Ed.), Psikologi pemberdayaan komunitas. Depok: INSOS Books.

Muhammad, D. (2011). Minimnya dosen Kopertis Wilayah I yang bersertifikat. Diakses pada 6 November 2012, dari http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/11/01/06/156772-minimnya-dosen-kopertis-wilayah-i-yang-bersertifikat

Praetorius, N. (2003). Inconsistencies in the assumptions of constructivism and naturalism: An Alternative view. Theory & Psychology, 13, 511-539.

Sarbin, T. R. (1941). Clinical psychology: Art or science. Psychometrika, 6, 391-400.

Shen, W., Liu, C., & Yuan, Y. (2011). Social cognitive neuroscience perspective for unification psychology. Psychology, 2(8), 841-845.

Siregar, J. R. (2012). Pedoman penyelenggaraan pendidikan fakultas psikologi. Diakses pada 6 November 2012, dari http://www.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/07/09-FPSIKOLOGI.pdf

Spear, J. H. (2007). Prominent schools or other active specialties? A fresh look at some trends in psychology. Review of General Psychology, 11(4), 363-380.

Sulloway, F. J. (1991). Reassessing Freud’s case histories: The social construction of psychoanalysis. Isis, 82(2), 245-275.

Suryabrata, S. (2002). Psikologi kepribadian. Jakarta: Rajawali Press.

Takwin, B. (2009). Psikologi menghubungkan jiwa dan kebahagiaan dengan aktivitas sosial. Dalam Godwin, R. (Ed.), Psikologi pemberdayaan komunitas. Depok: INSOS Books.

Teo, T. (2005). The critique of psychology: From Kant to Postcolonial theory. New York: Springer.

Trafimow, D. (2012). The role of mechanisms, integration, and unification in science and psychology. Theory & Psychology, 22(5), 697-703.

University of Colorado. (2012). Bachelor of Arts and Bachelor of Sciences. Diakses pada 6 November 2012, dari http://www.ucdenver.edu/academics/colleges/CLAS/Departments/psychology/Programs/BAandBS/Pages/BABSComparison.aspx

Vaughan, W. F. (1948). Values and the art of living. Social psychology: The science and art of living together. New York, NY, US: Odyssey Press.

* Penulis adalah Dosen Tetap pada Jurusan Psikologi, Fakultas Humaniora, Universitas Bina Nusantara

** Artikel ini dimuat sebagai salah satu chapter dari buku Menggugat Fragmentasi dan Rigiditas Pohon Ilmu, halaman 43-68, ISBN 978-979-8154-47-8, yang diterbitkan oleh Satya Wacana University Press, tahun 2013.

Comments :